去碳燃氫

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

計畫大事紀

我國火力發電長年占總發電量80%以上[1],雖然穩定供電,但卻成為我國最主要碳排來源,其中,燃煤發電及燃氣發電目前約各占40%的總發電量,但天然氣發電的碳排量僅為燃煤發電的44%[2],因此我國政府近年以減少燃煤發電、增加天然氣發電來降低電力部門碳排量,以此作為能源轉型主要過渡策略[3]。但是,天然氣發電仍然會排碳,因此,長期而言,若能有效降低天然氣發電之碳排(燃氣發電轉型),天然氣仍可為我國重要電力能源。

燃氣發電之轉型目前有兩項可行技術,其一為碳捕存技術(CCS),將燃氣發電後產生之二氧化碳捕捉,再儲存至碳封存場域,雖可降低碳排放,但我國封存場域難覓,封存量仍屬未知,故此技術仍有很高的不確定性。另一可行的技術為甲烷裂解技術(去碳燃氫發電),此技術將天然氣裂解為氫氣與固態碳,只利用氫氣進行燃燒發電,可以解決天然氣發電的排碳問題。因此,本院積極研發去碳燃氫發電技術,希望能同時滿足穩定供電與淨零碳排目標。

[1]2000年以後我國火力發電占比維持在總發電量的75%-80%之間,2015年起隨著核能比例由16%下降至14%並維持逐年下降,火力發電過去10年都在80%。

[2]行政院永續發展委員會(2024)。台電:台中燃氣二期計畫可減空污、減碳排 增氣為了減煤。

去碳燃氫發電希望運用天然氣作為原料,降低其碳排量,提供我國大量、穩定、基載之低碳甚至零碳電力,此技術包含以下優勢:

- 去碳燃氫發電不排碳且可作為基載

- 去碳燃氫發電乃將天然氣(甲烷)透過裂解技術得到氫氣,然後氫氣燃燒發電,可作為基載電力,過程不排放二氧化碳。甲烷裂解的副產品固態碳則可另進行保存或利用。

- 去碳燃氫技術與混氫到全氫發電應用路徑適配度高

- 由於全氫燃燒發電以及大量產低碳氫之技術皆未成熟,因此燃氫發電應用之路徑初期多由低比例混氫於既有燃氣發電機發電,在基礎設施最小改動下(舊有燃氣發電機組,可以容許的混氫量約 在10-20%),較快應用氫能發電減碳。去碳燃氫技術可以主動調整,生產所需的氫氣和天然氣比例(例如20%混氫),因此與混氫發電適配度高。待後期全氫燃燒渦輪發電機技術成熟後,去碳燃氫亦可提供純氫氣供應全氫發電使用。

- 去碳燃氫發電,無須建置氫氣運輸及儲存之基礎設施

- 氫氣運輸和儲存相當昂貴,因此氫的運儲是氫能發電技術及成本的挑戰。去碳燃氫發電技術的設計原理,是將原本要供燃氣電廠發電使用的天然氣,直接輸至廠內設置的去碳製氫設備產氫,然後讓所生產的氫氣直接送至燃氣發電機組燃燒發電,這樣的設計就做到了即產即用,避免氫氣運輸及儲存,可更快應用於燃氣發電廠 。

- 去碳燃氫為我國良好的低碳氫技術選項

- 氫能雖不排碳,但現今全球99%氫氣是透過排碳的方式生產(如褐氫、灰氫)。因此要利用氫能達成淨零目標,需要發展低、零碳氫氣技術(如綠氫、藍氫、青綠氫),而去碳燃氫之甲烷裂解製氫技術(青綠氫)即為相對低碳之技術。

- 減碳效益

- 去碳燃氫發電技術若能成功在我國燃氣發電系統中應用,減碳效果顯著。目前全台天然氣發電量約為1,200億度/年,理論排碳量約為4300萬公噸/年,若使用混氫20%去碳燃氫技術發同樣多的電,理論排碳量約為4150萬公噸/年,可減碳150萬公噸/年(3.5%燃氣發電排放)。

惟去碳燃氫發電並非再生能源,仍以進口天然氣為原料,故未來仍需克服天然氣接收站興建之課題。

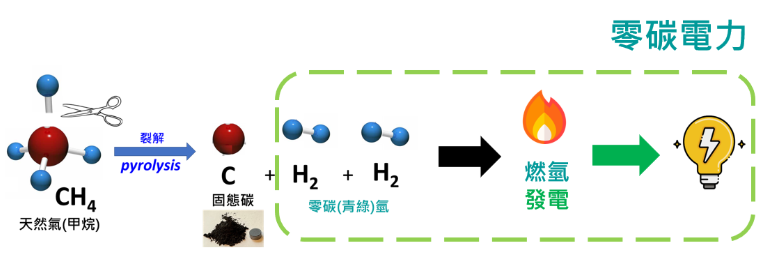

「去碳燃氫」由去碳製氫和燃氫發電兩種技術結合,該技術在電廠場址內以無氧裂解技術(pyrolysis)技術,將天然氣在無氧條件下分解產生「氫氣」和「固體碳」(圖1),其中氫氣在場址內,直接送至燃氣渦輪燃燒發電,幾乎無須運輸、儲存,其過程不但不排放二氧化碳,也解決氫運儲昂貴的問題,是相當好的零碳電力來源,可以視為氫能發電的一種應用。

資料來源:中央研究院 研究團隊

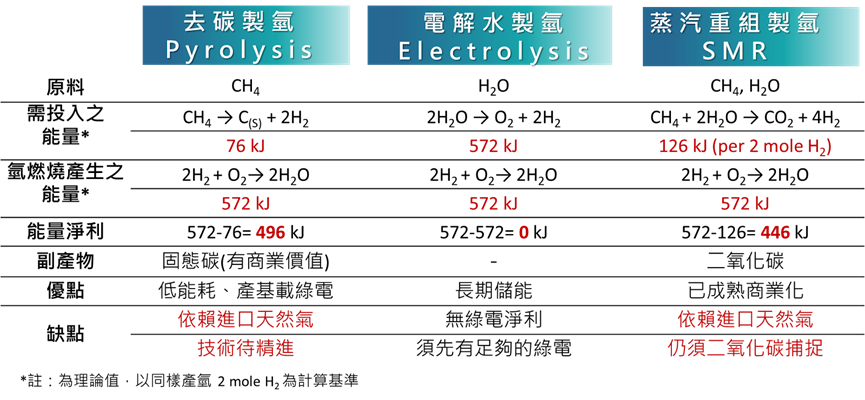

去碳燃氫是目前國際上相當受到矚目的低碳氫科技,目前現行的低、零碳製氫技術有綠氫(電解技術)、藍氫(SMR)和青綠氫(去碳製氫),但由圖2中可以看到,甲烷裂解製氫技術為淨能量較多的技術,且我國綠電尚供不應求,無餘裕生產綠氫,而藍氫仍需克服碳封存場域課題,綜合考量之後,可知去碳燃氫為我國良好低碳氫選項。

本院去碳燃氫研發計畫目前刻正努力將此技術放大規模,與台電公司密切合作,盼能在短期間建置MW級去碳燃氫混氫發電試驗場域,若能成功達成此目標,將為我國低碳氫能發展與淨零目標之關鍵里程碑。

本院研究團隊的最終目標為開發去碳燃氫發電技術,提供低碳或零碳之潔淨電力。計畫包含以下工作項目:

- 研發去碳製氫裂解技術並進行能效評估,並取得高能效及高轉化效率之最佳化條件(實驗室規模、放大規模場域)

- 進行去碳製氫機組串接燃氣發電機組之混氫發電測試(不同發電機規模、不同混氫濃度)

- 建置小型去碳燃氫發電試驗場域

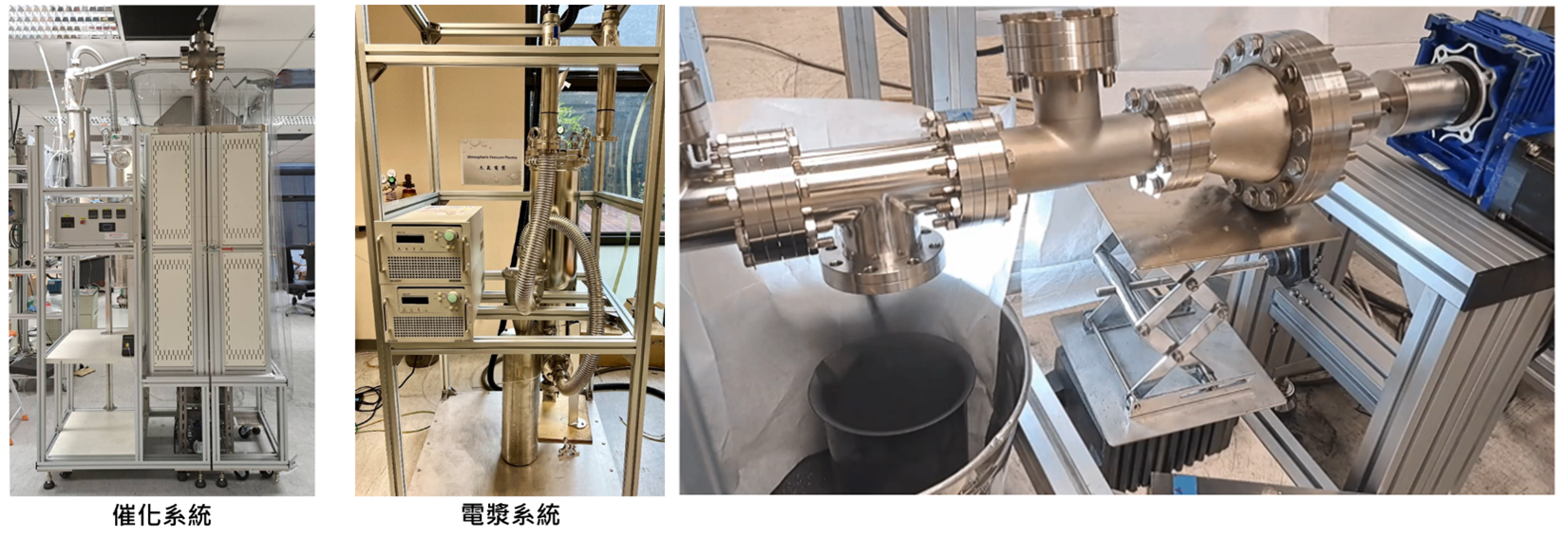

- 本院研究團隊已完成建置催化裂解及電漿裂解兩套機型,以及固態碳收集系統(小規模)。

- 本院研究團隊與台電公司合作,已完成去碳製氫設備串接65kW小型商用燃氣發電機組,並混氫10%發電成功,後續持續放大規模、優化製程、提高能效、提高連續運轉時數等。

- 本院研究團隊與台電合作,規劃於四年期間將去碳製氫機組串接MW級燃氣發電機組,混氫至少20%發電試驗,以落實去碳燃氫技術實用化。

- 截至114年7月底,本計畫已完成放大10倍之單機建置與測試(相較於112年之單機機型),並累計製氫量已達一槽車(270kg);同步進行放大50~100倍之去碳燃氫單機建置以及固態碳材加值應用之研發工作。

資料來源:中央研究院 研究團隊

α-去碳燃氫計畫大事紀要