高效太陽光電

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

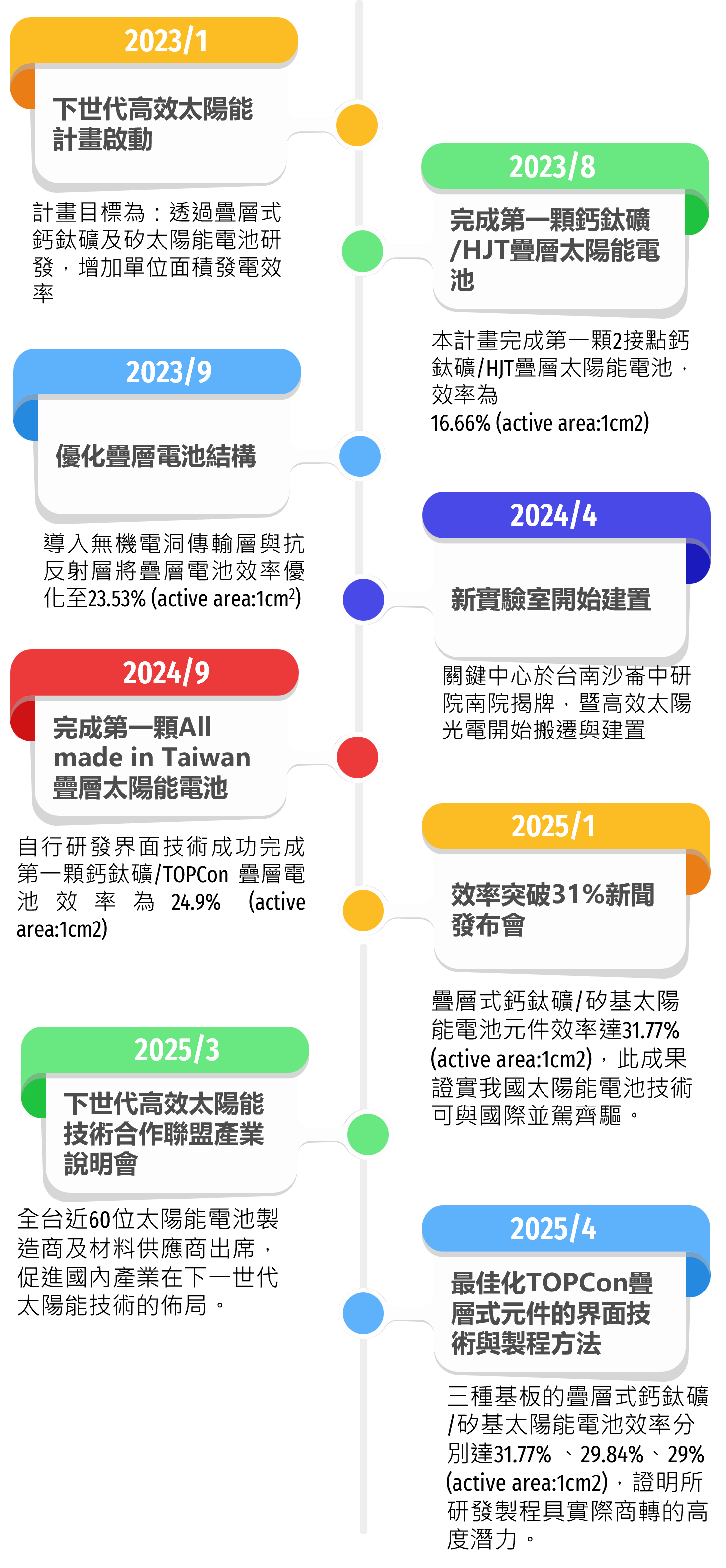

計畫大事紀

隨著氣候變遷加劇與能源需求持續快速增長,開發穩定、低碳且高效的能源來源已成為全球迫切需要解決的共同課題。在此背景下,太陽能發電因其可再生、無碳排放、自產能源的特性,成為能源轉型的核心技術之一。台灣在推動太陽能光電方面已取得顯著進展。自2015年至2024年10月,台灣的太陽能裝置容量已從0.8GW提升至突破13GW,其2023年總發電量為129億度(12.9TWh)占全國總發電量2823億度(282TWh)的約5%[1]。為進一步擴大太陽能發電的規模,經濟部正積極推動相關政策,目標於2026年達成20GW的裝置容量[2]。

台灣的日照條件極佳,儘管太陽能發電系統的建設方向清晰且目標明確,但因其有間歇性特性,需要大量土地面積舖設,方可能產製大量電力。由於台灣土地資源有限,隨著未來裝置容量的持續增加,太陽光電土地需求亦持續增加,一方面使得適合建置系統的地點將越來越難以取得,另一方面因土地競爭亦造成許多社會爭議。

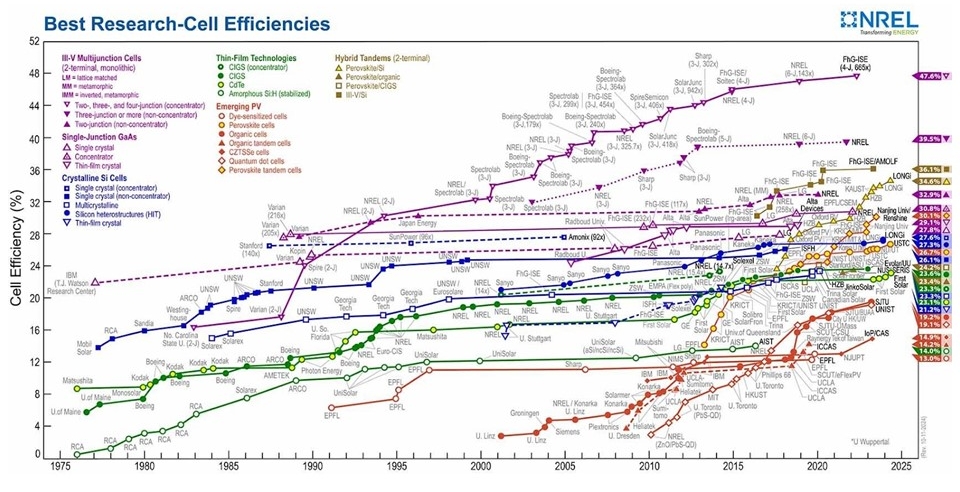

解決建置面積不足的關鍵之一是提升光電轉換效率,從而增加單位面積的裝置容量與發電量。目前市售的矽基太陽能電池光電轉換效率約為22%,但其單接面結構的理論效率上限(Shockley-Queisser Limit)約為30%,因此突破30%的效率幾乎不可能。若要提高光電效率,須要朝多接面型或堆疊型光電技術的方向研發,如III-V族多接面型光電元件及疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池(美國國家再生能源實驗室(NREL)的光電轉換效率圖,圖1)。因太陽光電須可大量量產、具商業價值,故未來高效光電技術除了效率之外,亦須同步考量材料取得及成本。基於此,本院積極研發高效太陽光電技術─疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池,以期降低太陽光電對土地資源的需求。

[1]經濟部能源署能源統計

高效太陽光電技術,尤其是疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池,以其顯著的光電轉換效率提升,成為各國極力研發的技術,對台灣具備高科技研發能力及產業的國家而言,發展高效太陽光電技術有極佳的競爭力。

疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池特點:

- 鈣鈦礦材料具高光吸收特性。

- 鈣鈦礦材料具能隙可調優勢,配合矽基太陽能板的成熟技術,能擴大吸收太陽光譜的範圍。

- 疊層式太陽能電池分層吸收不同波長的光子,有利於降低熱化損失。

- 鈣鈦礦薄膜可製備於柔性、輕量的基板上,使其在穿戴式電子設備、可攜式電源及建築整合光伏(BIPV)等應用領域展現發展潛力。

- 鈣鈦礦薄膜在弱光情境下的良好表現,更奠定了其在室內電源領域的應用可能性。

整體而言,鈣鈦礦太陽能元件因其在成本、效率、應用彈性等方面的多重優勢,成為次世代太陽光電領域備受期待的關鍵技術。而疊層式太陽能電池的發展,將可有效的提升光電轉換效率,使單位面積的發電量大幅增加,對於土地資源有限的國家,如台灣,具有明顯優勢。

然而,該技術的商業化仍面臨諸多挑戰。首先,鈣鈦礦材料的穩定性亟待提升,特別是在高濕高溫條件下,其性能衰減問題需要解決。其次,大面積薄膜沉積技術仍需突破,例如低溫製造低電阻值和高透光度的透明電極技術,以及金屬網狀電極和高保護性的金屬氧化物電荷傳導層的最佳化設計。此外,如何降低寬能隙鈣鈦礦材料的缺陷,並提高環境友善性,也是實現量產的關鍵。

鈣鈦礦太陽能電池是備受矚目的下世代太陽能技術,具有材料來源充足、製程簡單、高效率及可回收等特性。根據配置與不同背板的選擇,還可製成可撓性或半透明的太陽能模組,應用範疇極為廣泛。此外,鈣鈦礦薄膜還能與矽基太陽能電池結合,形成疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池,進一步提升光電轉換效率。

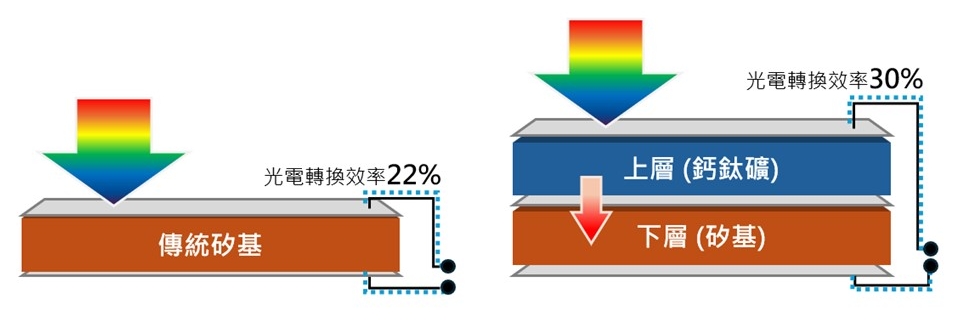

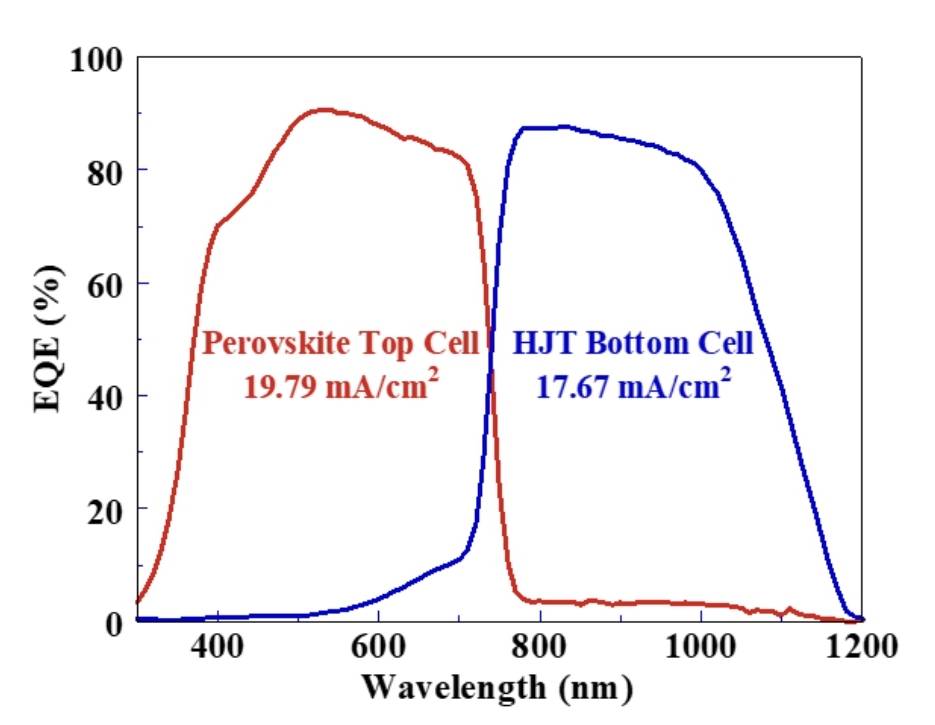

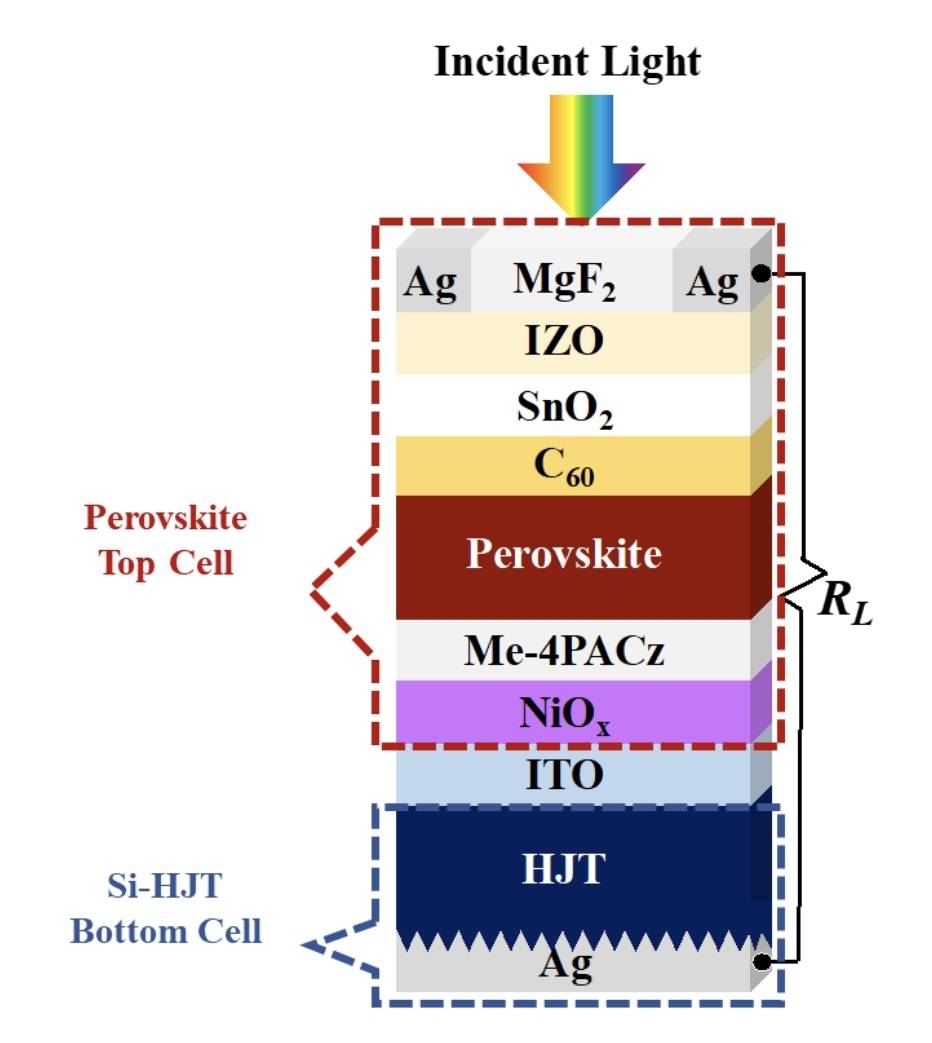

傳統矽基太陽能模組主要以吸收700nm以上波長的光子產電,效率約為22%,其理論效率最高約30%。疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池以鈣鈦礦上層吸收700nm以下波長的光子,搭配矽晶下層吸收700nm以上波長的光子,理論轉換效率可高達44%。此技術將有效提升太陽能模組效率至超過30%。效率的提升意味著單位面積的發電量增加,對於土地資源有限的台灣來說,這一點尤為重要,正是「以科技換取土地」的最佳體現。

紅線:鈣鈦礦上層,吸收700nm以下波長的光子。

藍線:矽晶下層,吸收700nm以上波長的光子。

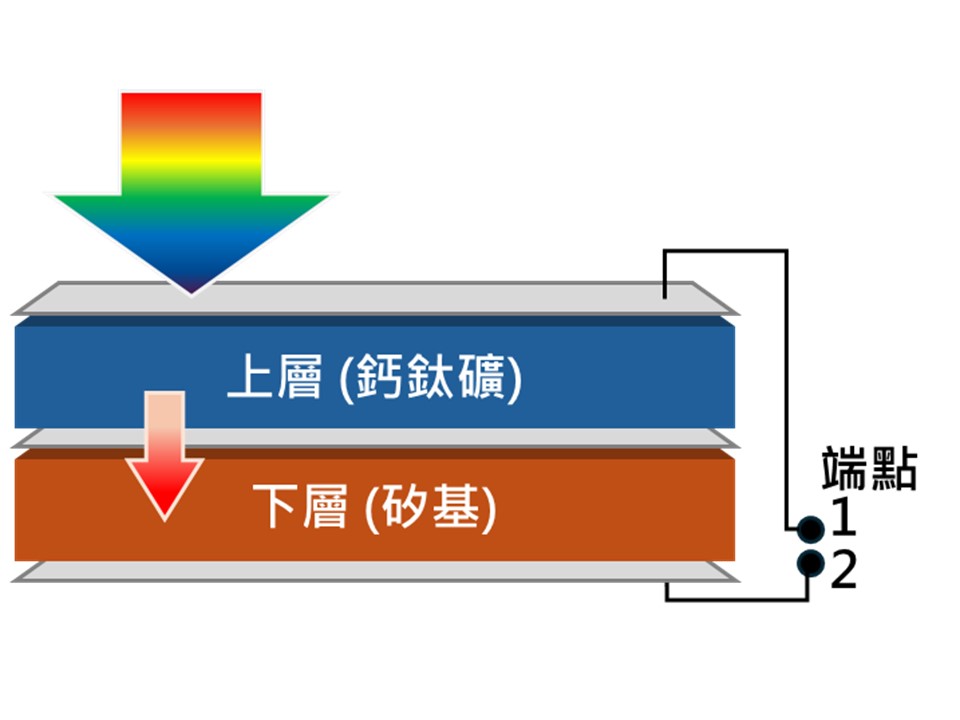

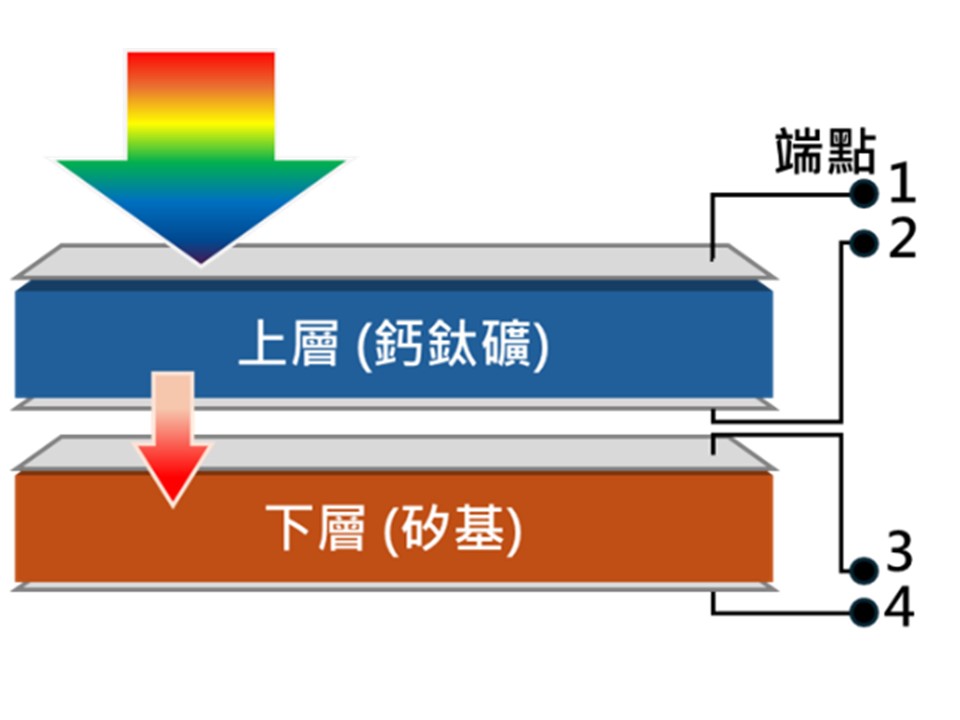

目前本院研究團隊針對疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池進行開發研究,包含鈣鈦礦太陽能電池的發展,以及兩端點與四端點疊層技術。鈣鈦礦太陽能電池除了可在元件製作完成後,直接安裝在矽基面板上,亦可應用於穿戴式裝備、可攜式電源、建築立面等,大幅增加了運用場域範圍。本院發展之疊層式太陽能電池詳見表1。

表1 疊層式鈣鈦礦/矽基太陽能電池兩端點與四端點疊層技術。

兩端點疊層式太陽能電池 | 四端點疊層式太陽能電池 |

|---|---|

|  |

| 兩端點(two terminal, 2T)的疊層式太陽能電池雖有較低成本的優勢,但連結不同材料的界面工程技術仍是需要突破的挑戰。 | 四端點(four terminal, 4T)的疊層式太陽能電池雖提供更高的系統靈活性,但需要單獨的功率管理和系統設計。 |

本院研究團隊的最終目標為開發光電轉換效率高於30%的疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池。計畫包含以下工作項目:

- 設計與發展可自動化的乾式氣相反應設備及成膜技術,以在矽太陽能電池基板表面上成長鈣鈦礦晶體薄膜。

- 優化以自動化製程製作之疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池的光電轉換效率。

- 開發鈣鈦礦晶體薄膜的大面積成膜設備與製作技術,並提升薄膜耐久性。

● 本院研究團隊已完成研發製作不同能隙的鈣鈦礦太陽能電池,目前進行相關測試。

● 本院研究團隊目前已突破幾項關鍵性連結層的界面工程技術,成功的將鈣鈦礦太陽能電池製作在矽基太陽能元件(Si HJT及Si TOPCon)上,完成兩端點的疊層式元件。圖6為疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池之小型實體元件。截至114年7月底,本計畫建置之小面積實驗室規模的疊層式鈣鈦礦/矽太陽能電池效率值已超越傳統矽晶太陽能電池,最高光電轉換效率已達31%,達成技術里程碑。

● 本院研究團隊已於中央研究院南部院區完成先進太陽能光電技術研究的基礎製程設備和量測設備。

高效太陽光電大事紀要