海洋藍碳

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

自然環境中的碳匯可分為陸域和海域兩個主要類別,陸域碳匯主要包括森林、草地、濕地等植被,以及在土壤中積累的有機碳,其中植被透過光合作用吸收二氧化碳,如森林、竹林等;惟陸域碳匯需要大量土地面積讓植披生長,因此成長幅度有限。而在海洋環境中,面積廣闊,較無土地需求限制,碳的吸收則透過生物和物理過程來實現,生物過程包括海洋中的海藻或浮游生物利用光合作用吸收二氧化碳,亦稱為海洋藍碳;而物理過程則為二氧化碳溶解於海水。相較於森林碳匯已有成熟方法學,海洋藍碳之碳封存潛能與價值近幾年逐漸受到學界、企業界、和各國政府的廣泛關注,海洋的碳儲量極大,根據全球碳預算(Global Carbon Budget)的報告,海洋總碳儲量遠大於陸域生物圈及大氣中的碳[1]。

部分海藻生長快速,例如:因營養鹽(如氮和磷)濃度升高,導致浮游植物或藻類短時間內快速增殖的藻華現象(Algal bloom)。雖然藻華可能因過度增生引發海洋環境問題,但它展現了藻類在快速生長,亦即高效捕捉二氧化碳成為生物質的巨大潛能。從這一自然現象得到啟發,若能優化養殖環境,大量養殖高效吸碳的海藻,並進一步將其沉降至深海中,將可創造長期碳封存的可能性。

台灣周邊擁有豐富的深海環境與600多種熱帶、亞熱帶海藻原生種,具備發展海藻造林及深海碳封存的天然條件。然而,目前我們尚未完全了解周邊海域的營養鹽狀況、也尚未了解大藻深海沉降機制,實際海域養殖海藻技術亦尚未成熟,因此,台灣尚未開展大規模的離岸海藻養殖。未來若能結合技術創新,解決營養鹽供應與養殖環境穩定性等問題,台灣有潛力成為全球藍碳技術發展的領航者。

圖1:藻華Algal bloom──2023年彰化芳苑

資料來源:ETtoday新聞雲 圖/記者唐詠絮翻攝

[1]G. Alexandrov, Climate Change 1: Short-Term Dynamics, Editor(s): Sven Erik Jørgensen, Brian D. Fath, Encyclopedia of Ecology, Academic Press, 2008, Pages 588-592, ISBN 9780080454054, https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00724-2

海藻是地球上生長最快速的植物之一,每年每平方公里可透過光合作用吸收1,000至3,000公噸的大氣二氧化碳,當海藻沉降至500公尺以下的深海區域時,能長期保存超過100年,成為穩定的碳匯。海藻造林的深海碳封存是科技與自然解決方案相結合的典範,具有降低大氣碳濃度、提升生態韌性、促進產業經濟與強化國際合作的多重價值。目前此技術包含以下優勢:

- 負碳技術,為實現淨零目標提供選項

透過大規模種植和管理海藻,將大氣中的二氧化碳固定並沉降至深海,可以實現長期碳封存,減緩全球暖化的進程,亦可緩解深度減碳之壓力。 - 解決陸地碳封存土地需求的限制

相比於陸域碳匯(如森林造林),海藻造林較沒有土地競爭之問題,並且海洋面積廣大,具有更大的、長達數百至數千年碳封存潛力。 - 技術創新與產業應用

海藻的深海碳封存技術融合了生物技術、海洋工程與碳管理,推動跨領域科技創新。同時,海藻資源還可用於生質能生產、綠色化工原料及其他高值產品,形成碳中和與經濟發展兼顧的藍色經濟模式。 - 生態系統的提升

海藻造林不僅能固碳,還能透過海藻林改善海洋生態系統健康,提升生物多樣性,促進海洋食物鏈穩定,並增強海洋對氣候變遷的抵禦能力。

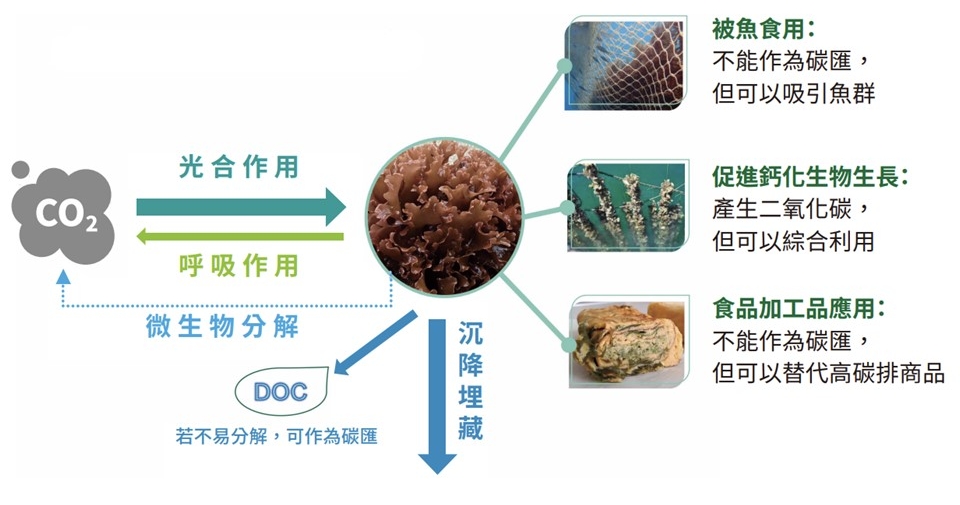

圖2:海藻除了深海碳封存,亦有廣泛的應用範圍廣泛,如:魚類飼料、促進鈣化生物生長以及食品加工品

資料來源:中央研究院 研究團隊

本院結合農業部水產試驗所、國家海洋研究院、海洋委員會、國立臺灣大學及國立臺灣海洋大學等單位,投入研發台灣周邊海域離岸及近岸之大型海藻之養殖技術、其應用價值及碳封存潛力。本研發計畫通過一系列實驗室和野外的研究,分析控制海藻生長的環境因素,為之後開展大規模海藻養殖技術提供場域、環境選擇的理論依據。本計畫投入研發的關鍵技術在於:

- 評估近海養殖海藻合適品種、生長機制、培養及營養通量

本計畫以實驗室和現地養殖試驗,了解不同海藻品種之生長特性、固碳效率與營養需求(光照量、海水中的鐵離子含量),藉此確定具高成長率和適應性的海藻物種,並為優化養殖條件提供數據支持,最終進行系統性篩選適合台灣近海大規模養殖的熱帶及亞熱帶海藻品種。 - 建立海上海藻養殖平台技術

本計畫擬開發適用於台灣東部近海的海藻養殖平台,為了維持近海海藻養殖提供足夠光照、營養鹽,並避開風浪之影響,設計相關自動化功能,透過⾃動升降設施,確認其穩定性與效能,並將可自動釋放海藻沉降至深海的技術納入設計。 - 建立近海海藻養殖碳封存碳匯方法學

為使自然碳匯具可靠度及商業價值,本計畫擬於現場設置監測系統,追蹤養殖平台的固碳量及對環境的影響,藉由試驗及量化分析,進一步建立標準化的碳封存碳匯方法學,為碳交易和政策制定提供科學支持。

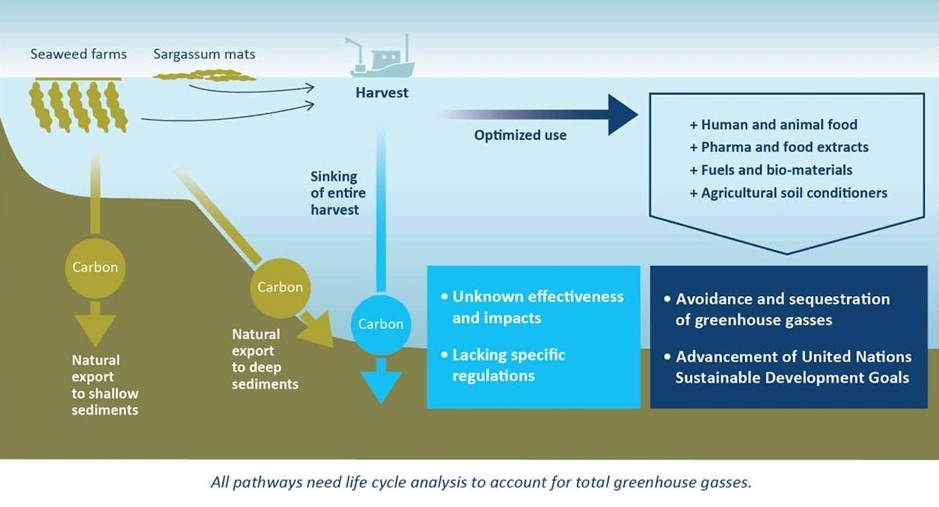

圖3:海藻造林的深海碳封存示意圖

資料來源:Aurora M Ricart[2]

[2]Ricart, A. M., Krause-Jensen, D., Hancke, K., Price, N. N., Masqué, P., & Duarte, C. M. (2022). Sinking seaweed in the deep ocean for carbon neutrality is ahead of science and beyond the ethics. Environmental Research Letters, 17(8).

本院研究團隊盼能充分運用我國海域空間,養殖大型海藻,並將之沉降封存於深海之中,增進自然碳匯的碳吸存量。計畫包含以下工作項目:

影響海藻生長的環境因素實驗與分析

圖4:生長特性與營養需求之實驗室研究

資料來源:中央研究院 研究團隊

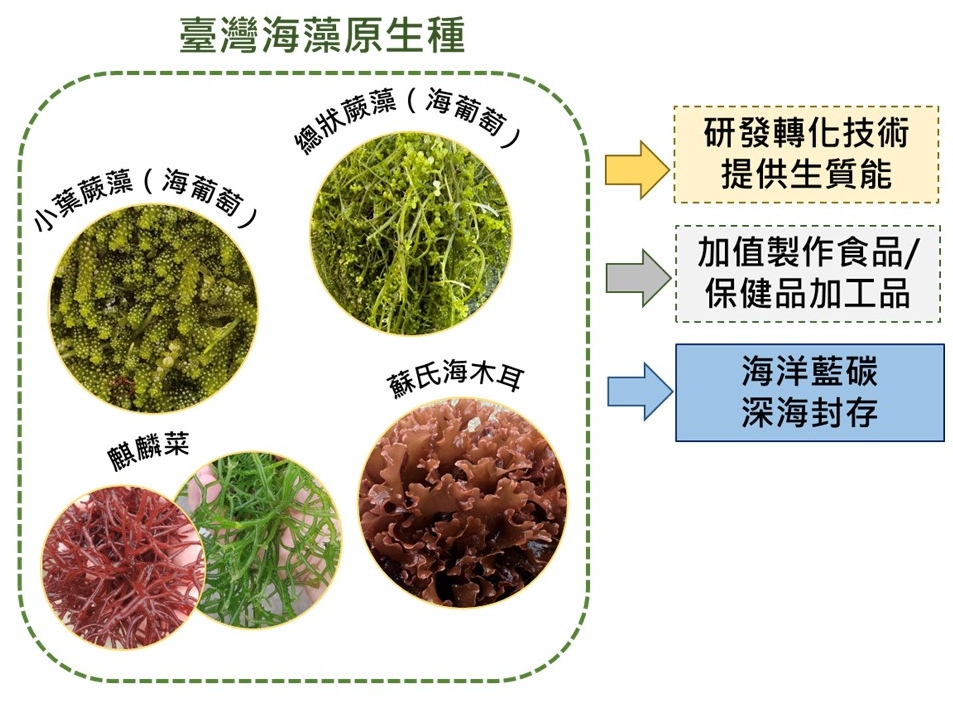

尋找適合海藻造林及深海碳封存之原生種

圖5:台灣海藻原生種

資料來源:中央研究院 研究團隊

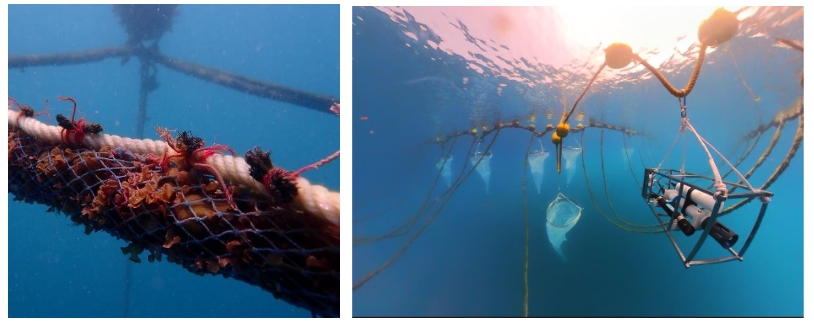

在深海開放水域建立離岸海藻養殖技術與碳封存平台

圖6:本院建立之海上海藻養殖平台(面積約300平方公尺,30公尺x10公尺)

資料來源:中央研究院 研究團隊

通過跨領域研究和與國際頂尖學術機構普林斯頓大學進行學術合作,領先國際建立離岸海藻養殖碳封存的定量分析方法。

圖7:監測及量化海藻造林深海碳封存

資料來源:中央研究院 研究團隊

本院研究團隊盼能充分運用我國海域空間,養殖大型海藻,並將之沉降封存於深海之中,增進自然碳匯的碳吸存量。計畫包含以下工作項目:

- 本院研究團隊已初步完成海藻生長因子實驗,了解海藻生長與光強度、鐵離子的關聯性

- 本院研究團隊已完成東部海域海藻造林深海碳封存研究養殖試驗平台,位於三仙台外海,面積約300平方公尺,地點:23°07'45.0"N 121°24'41.2"E

在深海開放水域建立離岸海藻養殖技術與碳封存平台

資料來源:Google Map、中央研究院 研究團隊