地熱

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

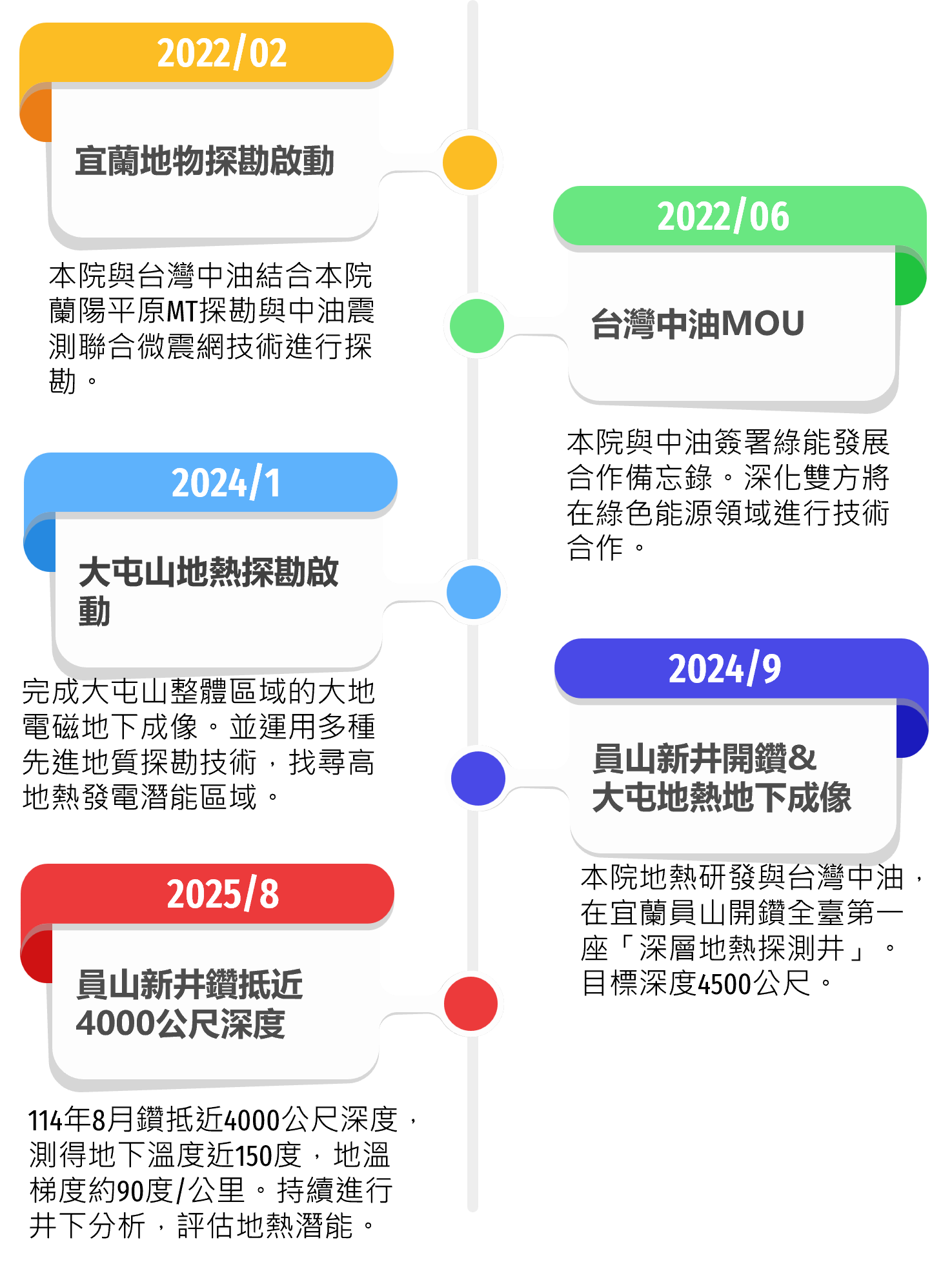

計畫大事紀

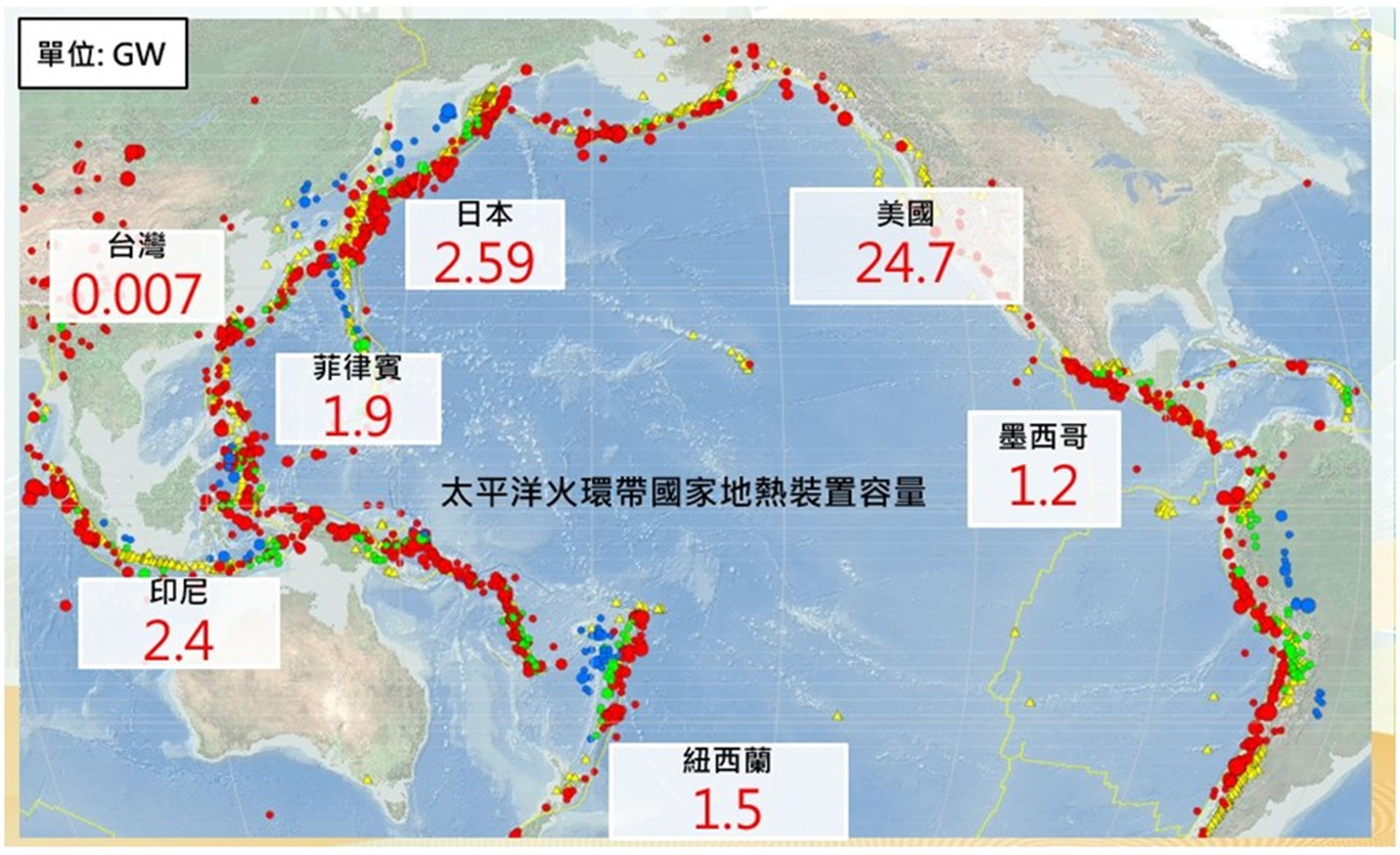

在邁向淨零排放目標的路徑上,地熱被視為開發潛能高的再生能源選項,尤其是環太平洋火山帶周邊地區,地熱資源蘊藏十分豐富,目前許多位在環太平洋火山帶的國家皆積極開發地熱能源(圖1),多數國家之地熱裝置容量皆已達GW等級,美國地熱開發甚至已超過20GW,臺灣目前地熱裝置容量僅為0.007GW,尚有很大努力空間。

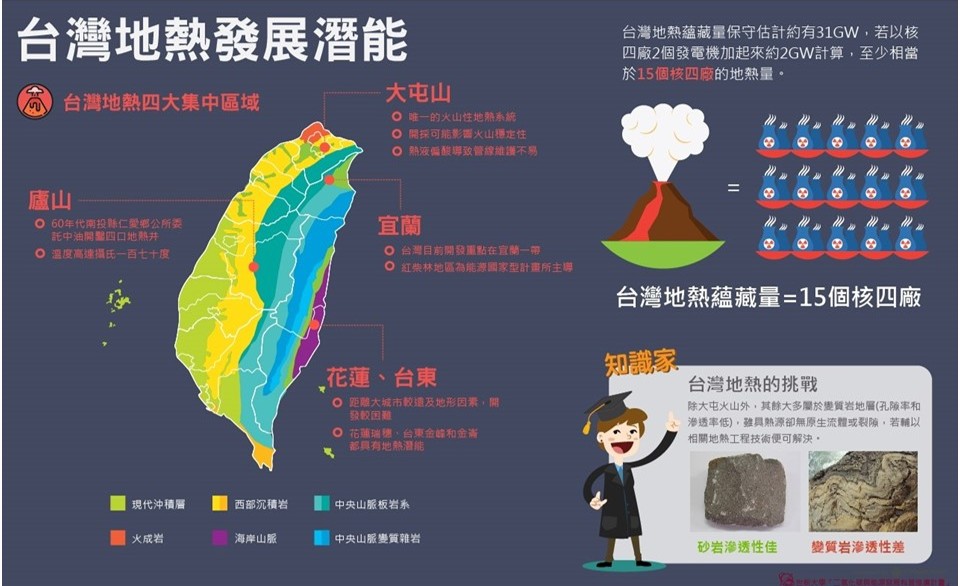

根據早期的研究評估,我國地熱開發潛力估計可達30GW以上[1],分布於四大高地熱潛勢區域(圖2),其中僅約有1GW地熱潛力是淺層地熱,其餘絕大部分之地熱資源(95%以上)是深度超過3公里的深層地熱,因此我國若要開發超過1GW以上的地熱能,勢必需要開發深層地熱。過去深層地熱開發成本較高,因此國際上並未有大規模開發的案場,技術經驗亦較缺乏,但近年由於全球淨零碳排目標,各國紛紛增加對再生能源的需求,部分擁有地熱能的國家,皆從原先的淺層地熱往深層地熱發展,目前全球至少有17個地熱生產井深度超過3公里[2],例如美國加州Geysers地熱田是世界最大的地熱電廠群,便針對深層地熱進行開發。

台灣亟需大量穩定、自產、基載的零碳電力,因此,若能有效開發地熱能,對我國達到淨零排放目標將有顯著貢獻。基於此,本院針對深層地熱,積極進行地質環境調查與探勘作業,盼能協助政府儘速找到適合發展地熱之地區。

[1]我國能源國家型科技計畫第一期(NEP-I)潛力為33.6GW。

[2]Kong et al.(2021). Catalog of Enhanced Geothermal Systems based on Heat Sources

台灣欲達到淨零排放目標,必須採用多元綠能選項,而地熱能具有以下優勢,故為我國不可或缺的淨零科技選項。

- 地熱能提供大量、穩定的零碳電力:臺灣深層地熱潛力約達30GW,只要能成功開發深層地熱3GW(總潛力10%),每年即可發210億度綠電(21TWh)。

- 地熱可作為基載:地熱具有再生能源少有的基載特性,尤其是深層地熱仰賴深部熱岩層及循環水系統,具有穩定且人為可控的特性,除去歲休時數,每年可運轉時數可達60~70%以上,具備基載特性,提高電網可調度性。

雖然地熱能優勢顯著,但仍必須克服數項挑戰,包括深層地熱鑽探取熱經驗不足,有待積極強化鑽探技術與能力。此外,地熱開發區多位於國家公園或原住民傳統領域,因此,地熱開發必須重視在地居民的環境影響、社會溝通作為。

地熱發電技術包含地質調查與探勘技術以及鑽井取熱發電技術,本院與台灣中油公司合作,希望運用地質調查科學研究資訊,較精準地找到高地熱潛勢地區,降低開發成本與風險,後續開發單位則可針對深層地熱取熱技術進行研發。

- 地質調查與探勘技術─找到熱源的技術

- 地球內部的熱能是取之不盡的能源來源[3],但受限於人類目前鑽探以及取熱技術[4],地球深處的熱能目前人類無法直接利用,我們只能在目前鑽井技術可以達到的範圍內,尋找那些在地殼的裂隙、儲集層構造聚集的熱源並加以利用。

- 地熱開發的關鍵第一步,是找到熱源。

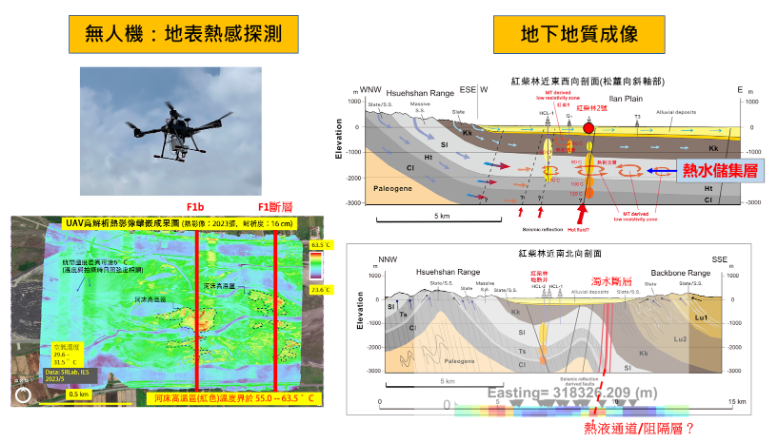

- 若能較精準地判別熱源在地下的何處、在哪一種地質構造,就能降低開發成本與風險。本院地熱研發計畫,即在應用多種先進技術協助我們更精準的找到熱源。這些技術包括,大地電磁法 (MT)、地下地質成像、地震震波成像、地震剖面、深鑽、無人機地表熱感探測等技術進行地熱資源環境調查。

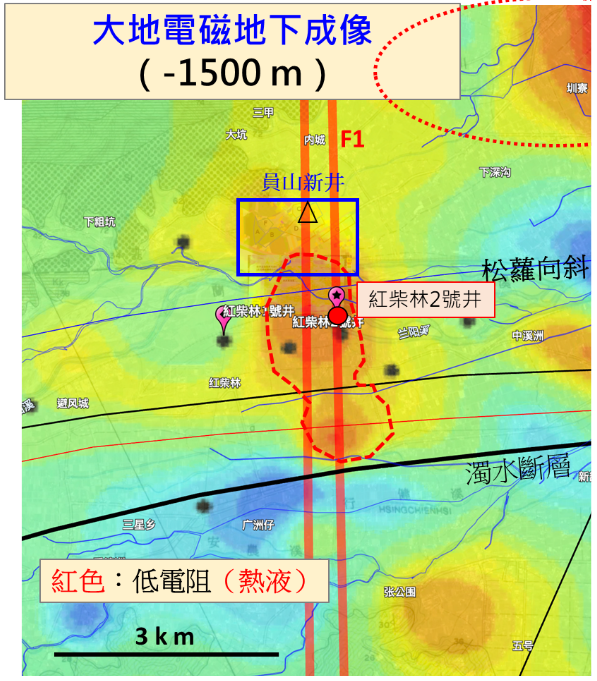

- 以大地電磁法(Magnetotellurics, 簡稱 MT)為例,這種地球物理探測方法,測量電磁波進入地表後,在不同地層因電場(電阻率、電導率)與磁場差異所產生衰減和相位變化,推算地下岩層的電阻率分佈,低電阻區位代表有潛在的熱水儲集層,也就有地熱開發的潛能,藉此資訊描繪地下結構(圖3為員山-紅柴林一帶1500公尺深度大地電磁成像)。

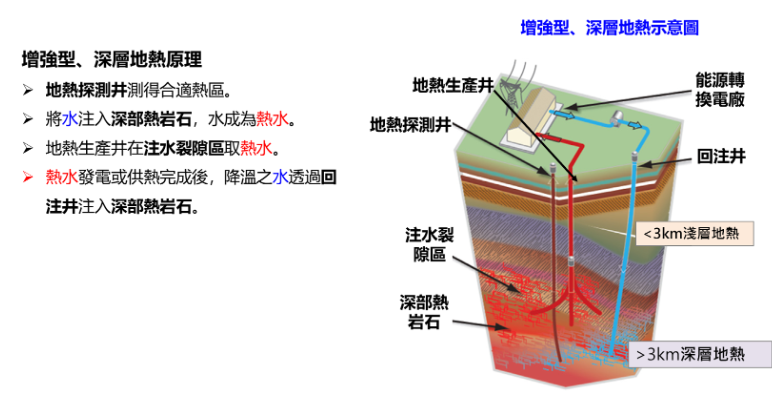

- 深層地熱的鑽井取熱發電技術

- 傳統的常規型地熱(Conventional Geothermal System),乃利用被地底熱源所加熱的地下水為傳熱的媒介,透過地熱井引出受到加熱的地下水,並利用蒸汽推動渦輪機運轉,藉以發電。但深層地熱之深度超過3公里,這個深處的岩層溫度很高,可以超過150°C,稱為深部熱岩石,因此,可採用現在已有少數示範案場的增強型地熱技術(Enhanced Geothermal System, EGS),此技術乃從地面注水到深部熱岩石上方的注水裂隙區,水會被加溫成為熱水,再將這些熱水或蒸汽從地底提取出來,可以直接用於發電或供熱。這些熱水或水蒸汽利用完後,再回注入深部熱岩石,不斷循環利用(圖4)。

資料來源:中央研究院 研究團隊

[3]從地表到地心深度大約6,000公里,地表到地下平均35公里是地殼,地殼之下至2890公里是地函,超過2890公里深則是地核。地函溫度平均高達2000-3000度、地核更高達6000度以上。

[4]最深層的油井可以達到地下7公里,人類鑽井的最深紀錄則達到12.2公里。也就是人類能利用地熱能的深度範圍。一般可利用的地熱能溫度在400度以下,通常130度至200度為較容易利用的溫度。

本院研究團隊盼能提供地球科學研究資訊,以利我國深層地熱發展,計畫包含以下工作項目:

- 針對我國高地熱潛勢區域(宜蘭、大屯山群、花蓮、台東),進行地熱資源環境調查,累積深層地熱尋址技術、經驗,建立臺灣地熱探測、探勘科學化、標準化技術,促進臺灣地熱開發成功率(圖5)。

- 藉由深層井下相關地質調查量測資訊,了解我國深層地質狀態,藉此分析評估深層地熱之發電潛能。

- 本院地熱研究團隊已完成宜蘭地區蘭陽溪區域地質調查、資料分析與判釋作業,選定測試井場址(蘭陽溪北岸員山地區)。

- 本院與台灣中油公司合作,中油公司於2024年10月於宜蘭員山地區,開鑽「員山新井」,此為臺灣第一口以4500公尺深度為目標的深層地熱探測井,此次探勘技術與經驗積累,可為後續臺灣深層地熱開發提供重要參考。

- 截至114年7月底,員山探測井鑽探深度已逾3200公尺,同步透過井下資料確認熱源與發電潛能分析。

- 另本院研究團隊亦已完成大屯山群地熱資源調查工作與資料分析與判釋作業,刻正進行大屯山地熱探勘井場址評估作業。

資料來源:中央研究院 研究團隊

地熱能大事紀要