生質碳匯

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

計畫大事紀

碳匯對於實現淨零碳排放並減緩氣候變遷至關重要;若能極大化碳吸存量,將可減輕溫室氣體減排的壓力。自然界中的碳匯可分為陸域與海域碳匯;陸域碳匯的主要形式包括森林、草地、濕地等植被,以及土壤中積累的有機碳。植物通過光合作用吸收大氣中的二氧化碳而生長;土壤則經由累積分解的有機質來儲存碳,有機物在微生物的作用下分解,最終形成穩定的土壤有機碳庫。海洋碳匯則包含浮游植物(如浮游藻類)、海草床和珊瑚礁等生物通過光合作用固定碳的生物過程,以及二氧化碳溶解於海水的物理過程。

根據台灣溫室氣體排放清冊報告,2022年我國陸域碳匯量約為21.8百萬公噸二氧化碳當量,占總溫室氣體排放量的8%[1]。這些碳匯主要來自林業部門的貢獻[2];台灣森林碳匯量基本保持穩定,主要歸因於有限的土地資源限制了林地面積的成長。因此,台灣除了需維持現有森林碳匯外,還必須重視生質碳匯物種的開發與潛力。

生質碳匯(biomass carbon sink)指的是草本植物通過光合作用吸收大氣中的二氧化碳,將其轉化為有機物質並儲存在植物體內或土壤中的機制。生質碳匯不僅能在短期內快速吸收二氧化碳,還能通過適當的管理與利用,實現長期的碳封存。例如,農業與林業的生質物可用於產製生物炭,作為土壤改良劑,進一步提升碳匯功能。作為自然與人為碳匯策略的重要組成部分,生質碳匯有潛力成爲應對氣候變遷與實現永續發展的關鍵手段。

[1]國家溫室氣體排放清冊報告(2024年版), accessed 2024/12/16. 同前揭註[3]

[2]目前我國海洋藍碳及土壤碳匯方法學仍在研議中,故尚未能有量化數據,又因我國禁伐森林的政策與保育的觀念,使得我國以國產林材作為林產品固碳之數量亦極為稀少。

[3]森林碳匯是什麼?碳匯如何轉「碳權」、申請管道一次看, Unsplash by Marita Kavelashvili

[4]世界海草日/海草床「藍碳」助減碳,竟每年消失1.5%, Unsplash by Benjamin L. Jones

[5]潛力無窮的黑暗物質:生物炭一年可抵消10億噸碳, Oregon Department of Forestry(CC BY 2.0)

植物光合作用是目前規模最大的自然負碳機制,而基於農業模式的大規模生物質生產則被視為最具實際可行性的碳匯策略之一,草本植物狼尾草(Napier grass)為一種C4光合作用植物,具備以下特點,因此被本計畫選擇為試驗作物:

- 卓越的碳固定效率

- 高生物量產出

- 良好的耐環境逆境特性

- 生長快速且易於管理

- 可在農業休耕地上推廣,提高土地利用效率

- 為農民帶來額外收益

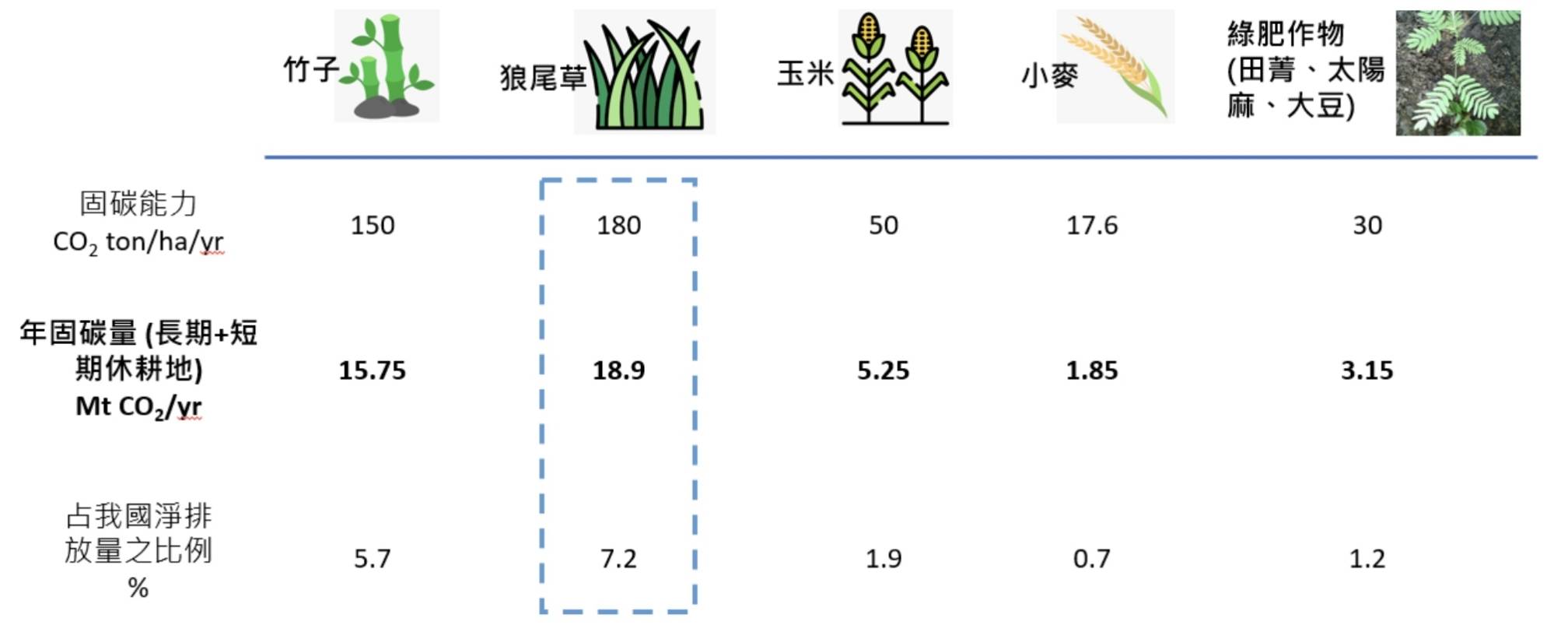

表1分析多種植物之固碳能力,可以發現與其他高固碳效益作物(如竹子)相比,狼尾草具有最佳的固碳能力,狼尾草除了能保持農地農用,也因屬草本植物具有易採收的顯著優勢。

在碳匯潛力評估方面,我國現有約22萬公頃的短期休耕地,若能有效利用其中的25%(約5.5萬公頃)加上約5萬公頃的長期休耕地,進行碳匯作物種植,則合計可提供約10.5萬公頃土地用於碳匯潛力開發。若將上述土地全部栽植狼尾草,其年固碳量可達我國2022年淨溫室氣體排放量的7.2%。這項數據凸顯了狼尾草在推進國家減碳目標中的重要性與實用價值。

表1 植物固碳能力分析。

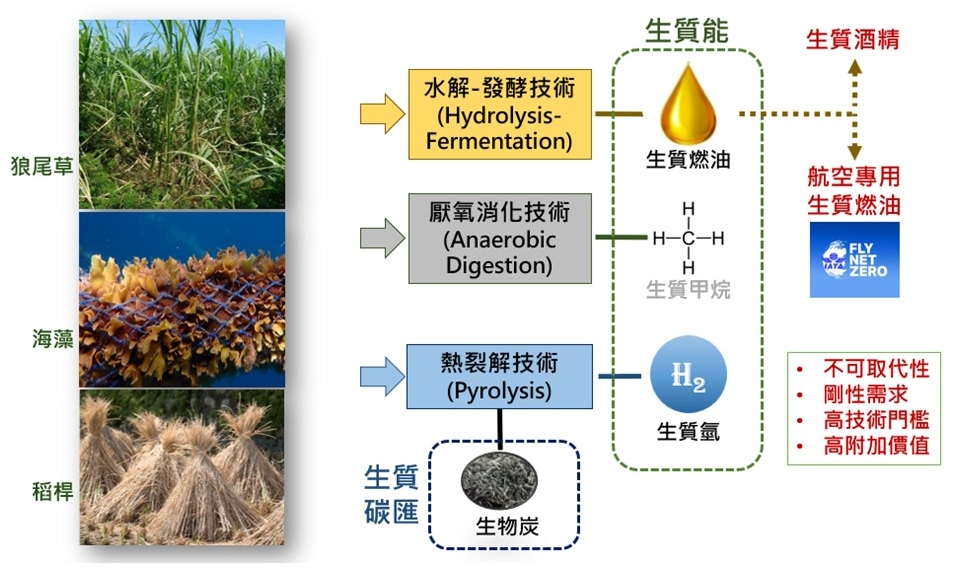

本院生質碳匯計畫以生質碳匯技術為核心,以人工的方式栽種狼尾草或其他可能的作物,並結合生質能及生物炭技術,盼能有效利用農地,提供再生能源或碳匯的技術選項,以實現高固碳與高效益的雙重目標。

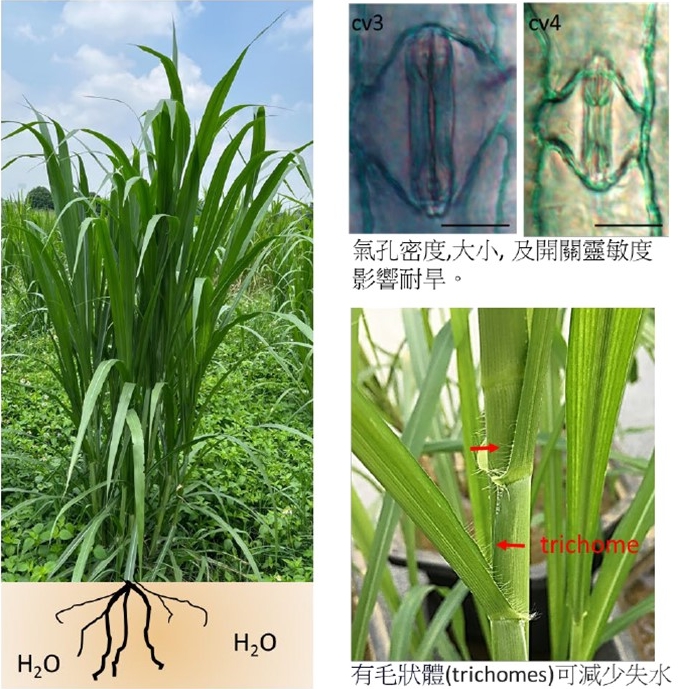

本計畫選用狼尾草作為主要碳匯作物,狼尾草作為C4光合作用植物,具備碳固定效率高、耐高溫及適應性強等特性,能在台灣的氣候條件下高效生長。此外,經畜產試驗所多年改良後,我國現行選育的狼尾草栽培種具備無可稔性種子且易於清除的特性,因此在農耕地種植不僅不會威脅糧食安全,也能避免對周邊生態系統造成不利影響。

本計畫後續規劃將狼尾草製備為生物炭,生物炭作為穩定的碳庫,不僅能延長碳的固存時間,還可提升土壤肥力,促進植物生物量產出與土壤碳固定能力。這種技術整合策略不僅強化碳匯的穩定性與持續性,還能促進農業生態服務功能。

然而,要全面評估碳匯技術的效益,必須依賴精準的溫室氣體通量測量技術。儘管農業生物質固碳潛力顯著,土壤微生物分解過程及相關農業活動可能釋放溫室氣體如甲烷(CH₄)及一氧化二氮(N₂O),這些排放會在一定程度上抵消碳匯的正面效應。因此,科學化的作物選擇、精細化的栽培管理及創新性的應用模式至關重要。通過結合多學科的研究與技術創新,可進一步優化碳匯作物的種植效益,降低非二氧化碳的溫室氣體排放。

本院研究團隊最終目標為發展出具高固碳效益的狼尾草品系及最佳種植模式,提升自然碳匯,以協助我國達成2050年淨零碳排放的目標。計畫包含以下工作項目:

- 利用狼尾草增加台灣的自然碳匯,主要工作項目包括應用育種技術改良狼尾草之固碳及耐逆境能力,並優化作物栽培管理方式,尋求最佳種植模式(最高生長量)。

- 量化狼尾草生產系統的碳匯效益,包括建置高精度的溫室氣體監測系統、進行田間試驗。

- 利用狼尾草生物質產製生物炭,包括最佳化生物質的熱裂解參數,以及發展生物炭的農業應用。

- 本院研究團隊已完成選定高固碳效率之狼尾草品種(CV4),後續將進行耐旱性、耐寒性等環境逆境進行試驗。

- 計畫於113年完成狼尾草兩期種植之田間試驗(2月到5月、5月到10月),於114年完成第三期種植之田間試驗(3-6月),計畫以碳通量實證數據,選擇於固碳效率最高的16週採收,結果本年度狼尾草產量及固碳量皆較去年同期倍增,並發現狼尾草萌芽階段若處低溫狀態,可促進其增加分蘗數,而後再補以水份及提高溫度,將可有效提高生長量(意即生質量Biomass)。

- 本院研究團隊已初步完成狼尾草炭的製備條件,後續將進行生物炭對土壤之固碳效益與影響研究。

生質碳匯大事紀要