海洋能

發展背景

目的與重要性

技術簡介

工作項目與目標

發展現況與最新進展

認識團隊

計畫大事紀

臺灣四面環海,擁有豐富的海洋能資源,看似平靜的海洋也滿載著能量,海洋能發電基本上可區分為有四種[1]:洋流能(marine current energy)、波浪能(wave energy)、溫差能(ocean thermal energy conversion, OTEC)及潮汐能(tidal current energy)。

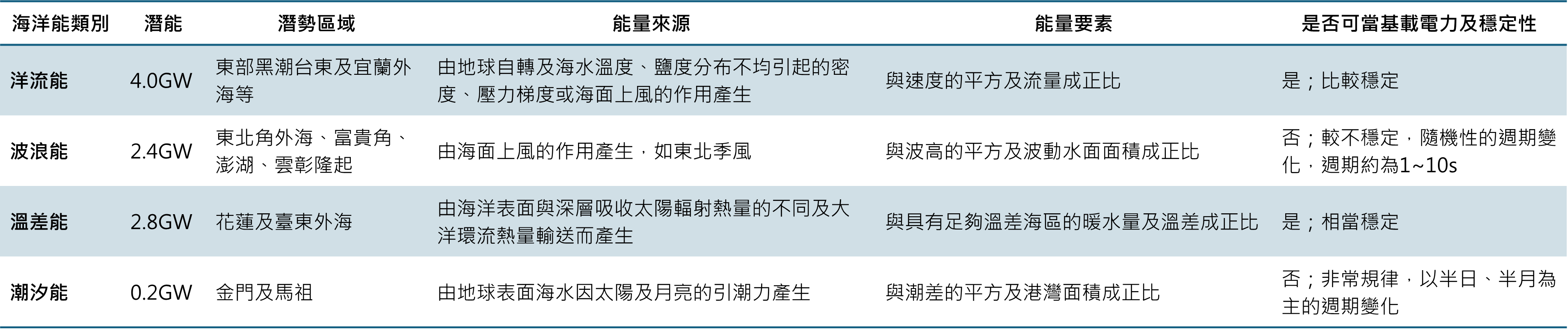

這四種海洋能的特性,分別為:洋流能是利用流速穩定的海流來驅動渦輪發電,如台灣東部穩定且流量大的「黑潮」,適合開發作為基載電力使用;波浪能是利用海洋表面的波浪運動來產生能源,如東北角外海及澎湖外海直接受東北季風影響,適合發展波浪能;溫差能是利用表層溫暖的海水與深層冷海水的溫差進行能量轉換來發電,東部海域有較理想的溫差條件,適合發展;潮汐能是利用海水因潮汐運動而形成的水位差或流速來發電,然而台灣潮差較不明顯,故潮汐能潛力較低[2]。每種海洋能發電的特性、適合的區域、季節與穩定性,以及最重要的發電潛能,都有所不同。以下為台灣海洋能潛能及對應區域[3,4]。

資料來源:參考自林晏平(2023)。黃凱文製圖

資料來源:國家海洋研究院[5,6]

其中,洋流能因東岸黑潮流速強、穩定性高又是全球第二大洋流,且東岸近岸即水深千米,其海床深度大使黑潮得以臨近海岸,可開發的海流能潛能相當可觀,海洋流在發電過程中不須使用燃料、無廢棄物產生,且幾乎不排放任何溫室氣體,同時也不會造成空氣、水或噪音等污染,且全年各時段可發電,可擔負基載電力,因此,本院積極投入研發洋流(黑潮)發電,盼能加速我國海洋能源的發展。

[1]工業技術研究院(2018),我國海洋能發電目標與策略(簡報)

[3]江茂雄 (2019) 能源國家型科技計畫離岸風力及海洋能源主軸中心之推動及管理計畫 (V)。科技部補助專題研究計畫成果報告期末報告。

[4]林晏平(2023),海洋能發電技術簡介及發展趨勢。

[5]同前揭註3

海洋能具有穩定且可預測的特性,若能克服技術與成本障礙,將可為我國帶來自產的基載零碳電力,並為台灣能源轉型的重要選項之一。其中,海洋能潛能以洋流能(黑潮)之潛能與穩定性最高,適合為台灣基載電力。其優勢為:

- 再生能源,不須使用燃料、不排放溫室氣體

- 黑潮流速強,潛能高

- 黑潮全年各時段皆可發電,穩定性高,適合當基載電力

- 自主電力,不需靠進口燃料

- 所需土地面積較少,僅使用海域面積

- 臨近海岸,便於饋線及施工

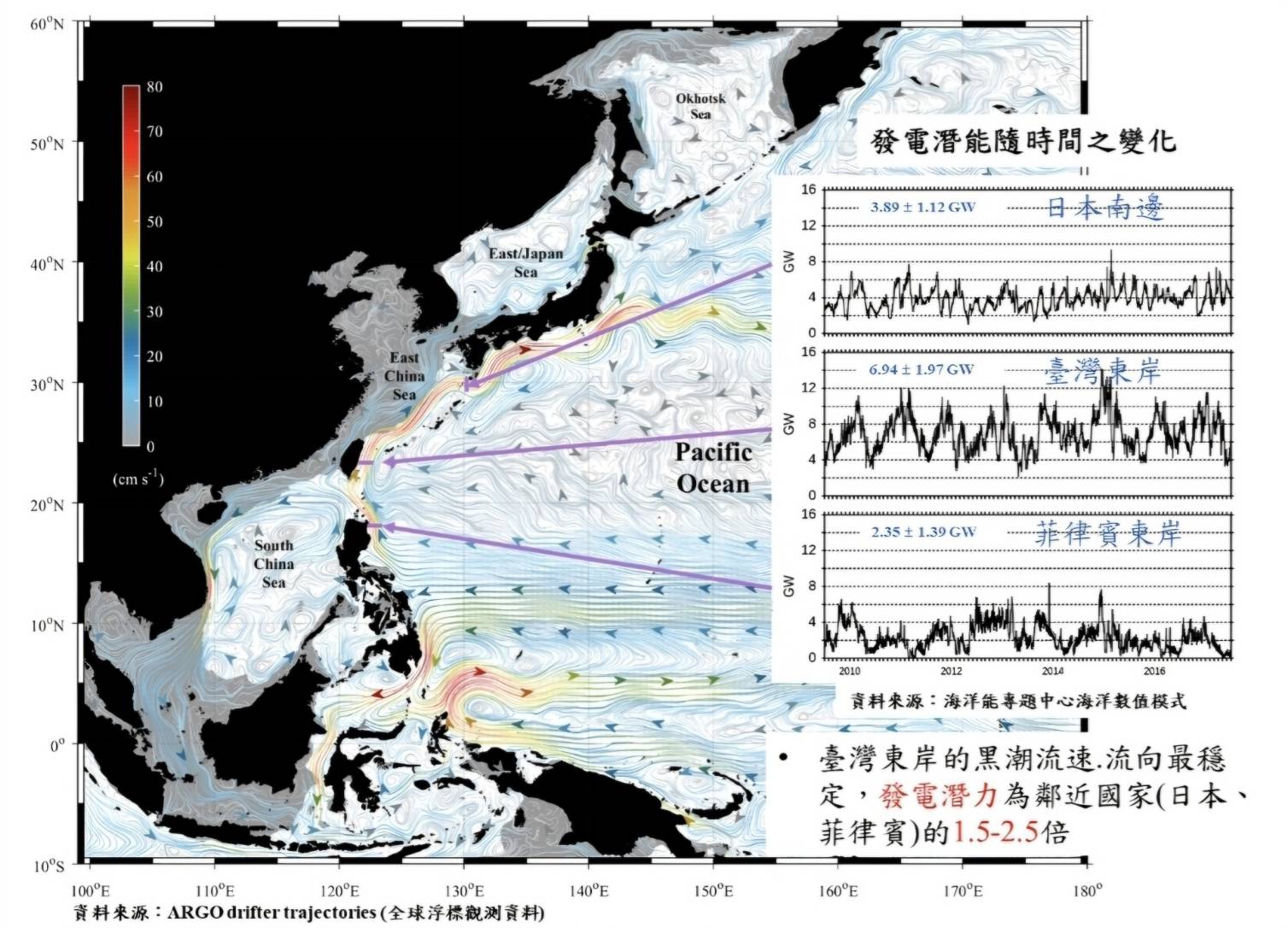

台灣東部黑潮為全球第二大洋流,黑潮厚度可達 500 公尺、寬度至少 100 公里,平均流速介於 1~1.5 公尺/秒間,持續流經台灣東側的黑潮替台灣帶來了洋流發電的優勢條件,可開發的海流能潛能相當可觀,相較鄰近的日本及菲律賓,台灣黑潮發電潛力更優。

資料來源:中央研究院 海洋能研究團隊

本院海洋能研發計畫首先專注於東部海域之海流能源(黑潮發電),包括兩大工作及技術項目,首先在海洋科學研究方面,透過海洋物理、水文、地質、海流模擬等多學科整合方式,找出最適合黑潮發電的場址;其次,在海洋工程研究方面,透過黑潮渦輪發電機的設計及研發製作,搭配以及相關的錨碇及電纜等海事工程技術,目標是建立海流發電試驗基地。

- 台灣東部海域調查與探勘

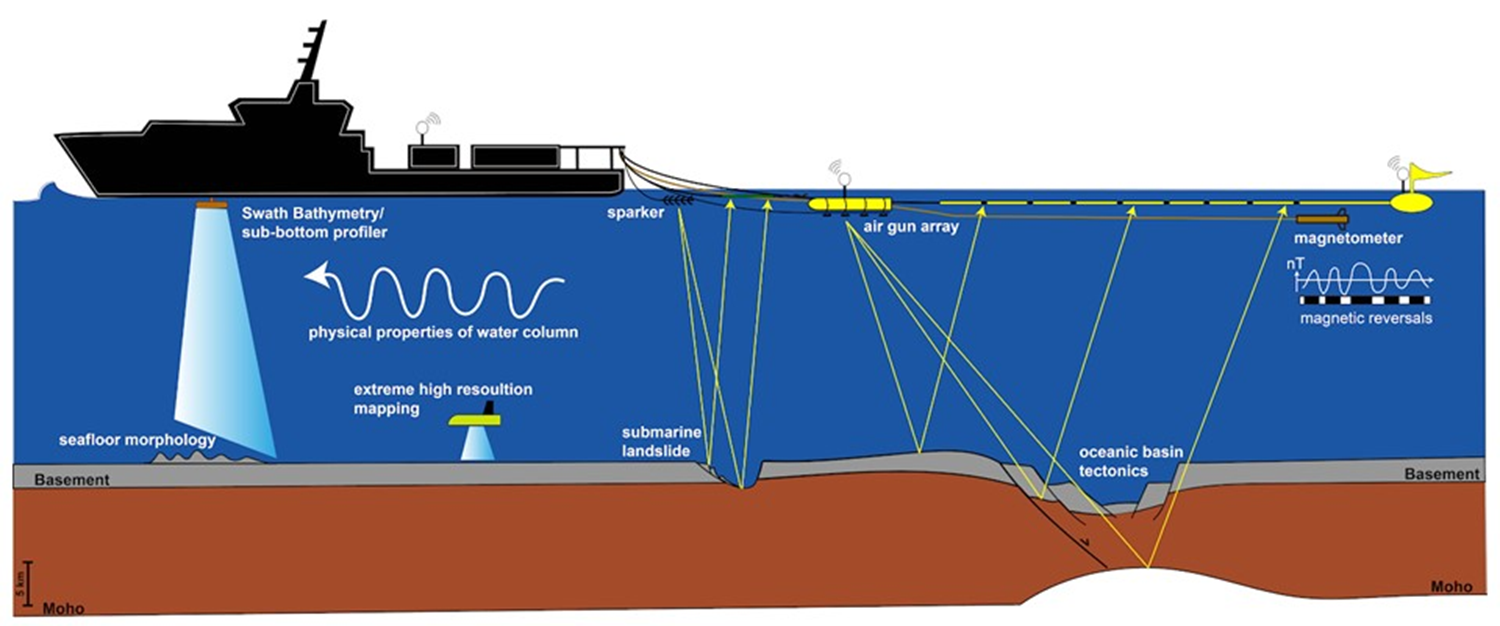

本院海洋能研發計畫以船測及錨碇觀測的方法,在台灣東部海域進行海洋物理特性長期觀測,包括黑潮流速、流向等,以瞭解黑潮海流的時間、季節及空間變異特性,此資訊有助於校驗海洋數值模式並評估該區域之發電潛勢。此外,並於東部海域進行海底地形、地質和地震的調查,以找出平緩且遠離海底順向坡和沖蝕溝的地點,並配合寬頻海底地震儀觀測資料來解析發電優選區位的地震分布模式以及海底山崩等災害風險,此資訊有利於找尋海底地質相對安全穩定、適合布建錨碇設備的地點。

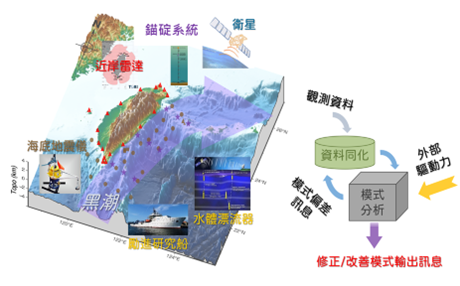

因觀測資料畢竟有其時間與空間之侷限,本院海洋能研發計畫亦同步發展高精度海洋資料同化數值模式,目的在模擬台灣東部海域長期態勢,並透過模式,可探討黑潮發電機的最佳排列方式,及其與小尺度紊流的相互作用和所致的環境影響,結合長期觀測資料、海洋地質條件及高精度資料同化數值模式等資訊,評估優選發電區位。 - 黑潮渦輪發電機研發

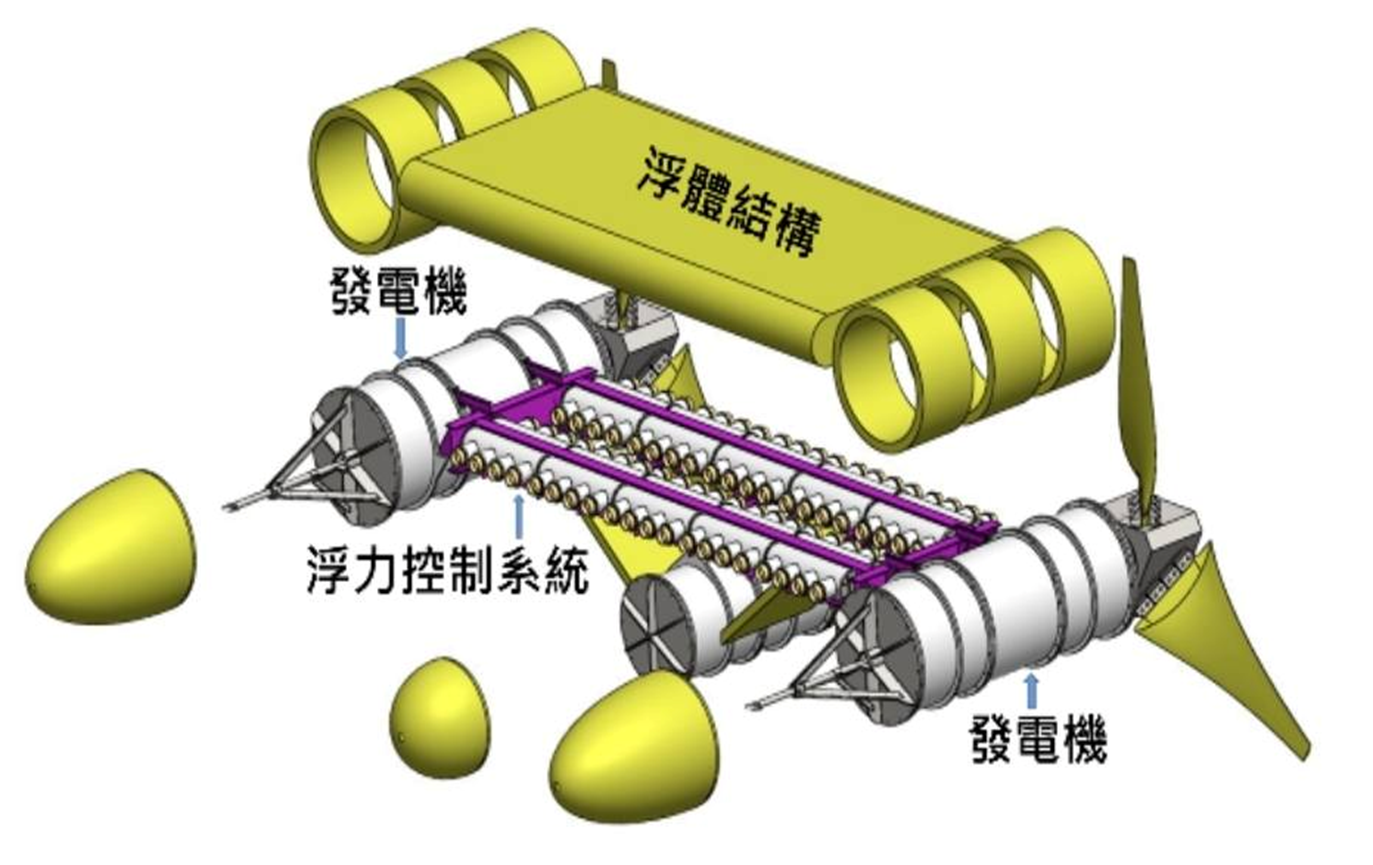

本院海洋能研發計畫進行100 kW浮游式黑潮渦輪機(Floating Kuroshio Turbine, FKT)的設計、研發、建置與測試,黑潮渦輪機利用黑潮洋流的能量來驅動渦輪發電,每組機組包含兩部50 kW渦輪發電機、葉片、浮體結構、浮力控制系統等,黑潮發電機機組可在平均流速1.5 m/s情況下產出額定發電量 100 kW。

黑潮發電機機組組裝完成後預計先在封閉水域進行平衡配重、水密效能和基礎系統控制的測試,待機組各項子系統性能均滿足要求後,將至開放水域進行搭配拖曳配重塊(Towing Anchor)的首次船拖測試,藉船拖測試可實際檢測 100 kW 機組於水中運作的穩定性、發電機與葉片總合效率、機組深度調控功能、機艙內部電力處理系統以及環境感測系統靈敏度,可蒐集系統實驗數據並完整驗證 100 kW FKT 的性能參數,供後續系統改善或錨繫測試做為參考。

資料來源:中央研究院 海洋能研究團隊

本院研究團隊的目標為結合海洋科學及海洋工程之研究,研發海洋能源關鍵技術,找出最適合黑潮發電的場址,布建黑潮發電機,建立海流發電試驗基地。計畫包含以下工作項目:

- 調查與探勘台灣東部海域,包括:海洋物理特性長期觀測、海底地形、地質與地震調查

- 發展高精度資料同化海洋數值模式

- 研發製作100 kW浮游式黑潮發電機,並進行相關測試

資料來源:中央研究院 海洋能研究團隊

- 本院研究團隊已初步完成臺灣東部海域環境調查(水文、地形地質等),依據已收集到的海流調查資料(流向、流速等)進行精細的數值模擬,初步評估於臺灣東部有二處黑潮發電潛能區域(宜蘭蘇澳外海與台東成功外海)。

- 本院研究團隊已完成100kw黑潮渦輪發電機設計、零組件製作及組裝。

截至114年7月底,本計畫已完成水下浮力測試及第一次實海拖曳測試,此次測試運轉時數約2小時。目前依據測試結果刻正進行調校檢修機組相關設計,計畫團隊將持續優化、改進渦輪機組,預計於114年底以前進行第二次實海測試。

圖6回收蘇澳外海優選發電區位之海流觀測資料,底碇式錨碇串已置於海底觀測完整1 年後回收,為台灣於黑潮觀測史之首例。

圖7 100kw黑潮渦輪發電機外殼實機

資料來源:中央研究院 海洋能研究團隊

黑潮海洋能大事紀要

100kW洋流發電機大事紀要