去碳燃氫

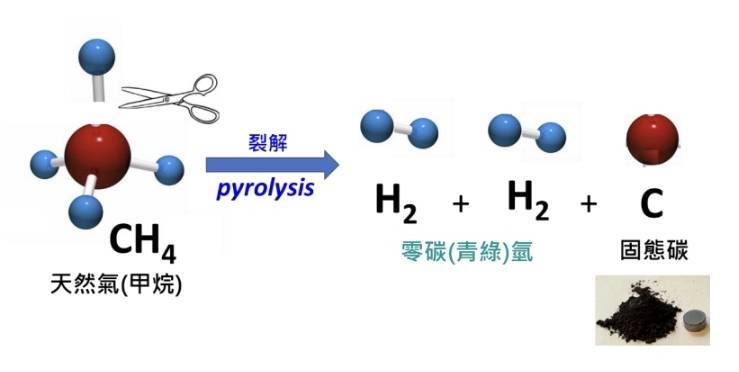

去碳燃氫是以「甲烷裂解(Methane pyrolysis)」技術,將天然 氣(主成份為甲烷)在無氧條件下,裂解產生氫氣和固態碳 (如下圖) ,再以所產之氫為燃料發熱或發電。由於碳在燃燒 前以固體型式分離另做使用,所以後續之燃燒反應不產生二 氧化碳。此技術產製之氫氣 (又稱青綠氫 Turquoise hydrogen),可混入天然氣混燒,或最終全氫直接燃燒發電, 產出零碳潔淨電力。 裂解方式大致分為催化裂解及電漿裂解兩類,本院分別以此 二方式研發技術。 去碳燃氫技術實際裝置設計將包含去碳製氫機組(甲烷裂解 反應器),再串接燃氫發電機或氫燃料電池機組,這些皆是 目前研發中的新興淨零科技。

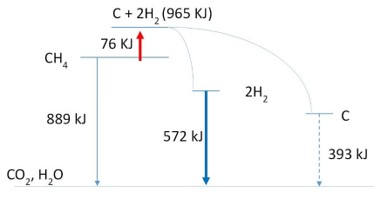

- 要裂解甲烷(CH4),必須要打斷其中的碳氫鍵 (C-H),反應化學式為《CH4 → C(S) + 2H2》,過程中需投入能量76KJ。若後續將所得的氫氣燃燒,反應化學式為《2H2 + O2→ 2H2O》,可獲得能量572KJ,因此扣除原先投入的能量 (76KJ),去碳燃氫可獲能量淨利為572-76=496KJ,此為裂解時投入能量約6倍 (496 / 76 ≒ 6)。

- 若以天然氣(甲烷)直接燃燒發電,雖可得更多能量 (889 KJ),但產生之二氧化碳仍須解決。去碳燃氫技術僅投入原天然氣8.5%的能量(76/889),即可將天然氣直接裂解為固態碳及氫氣。雖然後續燃氫發電僅得原天然氣 55.8%的能量(496/889),但卻為零碳潔淨能量(clean energy),而天然氣另外44.2%的能量(393/889),則以固態碳的型式保留起來,因此,此技術應用仍維持能量守恆。見以下能量示意圖。

- 故去碳燃氫是投入小能量換取6倍大的零碳潔淨能量。投入之能量可為電或熱。若用去碳燃氫發出之電力轉投入,在100%完全去碳情況下產生的電力即為零碳潔淨電力。

- 能量雖然不滅,但能量有多種型式、可互相轉換,而系統內總能量是不變的。去碳燃氫使用的原料為天然氣,其本身帶有能量,其中有些能量來自碳,有些來自氫。若使用來自碳的能量、便產生二氧化碳;若使用氫的能量則不產生二氧化碳,就是一種零碳潔淨能量 (clean energy)。

- 去碳燃氫投入裂解能量約76KJ/mole,產出的氫燃燒可獲得零碳潔淨能量 572KJ。因此,這裡所指的小能量是指投入裂解的能量,大能量是指產出氫燃燒可獲得的零碳潔淨能量。詳見FAQ 2中圖示。

- 投入小能量裂解天然氣產出大能量,並不代表違反能量守恆定律,因為天然氣本身即帶有能量,而裂解後的固態碳也仍帶有能量,所以系統總能量仍維持守恆(詳見FAQ 2中圖示)。但是我們以小能量把潔淨的氫從天然氣取出,若投入的小能量為零碳電或是綠電,則產生的大能量亦是零碳潔淨電力,即所謂「零碳潔淨電力放大」的效益。

- 目前本院去碳燃氫在院內研發階段所使用的能源為市電,而在樹林台電綜研所的試驗,則是使用去碳後混氫發電產出之電。未來若達到100%去碳,且機組使用自發之電力,則產出之電力即為零碳潔淨電力。在未獲認證前可稱為「準綠電」。

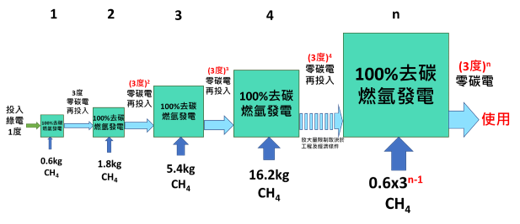

- 若以1度綠電裂解天然氣(假設80%裂解能源效率),可將約 0.6 公斤的天然氣分解產出0.15公斤的氫1,再以氫發電(假設50%發電效率),如此可得3度零碳潔淨電力2,由於產出電力與投入電力比大於1,所以此過程有「放大」零碳潔淨電力的效果。

若以產出的3度零碳潔淨電力,再投入下一階段3倍的大機組以裂解3倍的天然氣(0.6x3=1.8kg),則可產生3x3=9 度的零碳潔淨電力。若此過程再次重覆,則產生指數型零碳潔淨電力放大的效果(見下概念圖),此為「零碳潔淨電力放大」效益,亦稱為「綠電複利」。對綠電缺乏的國家特別重要,這是被忽略的特點。

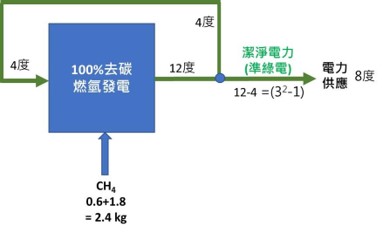

上圖是為闡明概念,實際設置時不必區分不同階段機組,且可以產出之電投入裂解。例如,第1、2階段若合併,則如下圖,可裂解的天然氣量為第1、2階段總合(0.6+1.8 = 2.4 Kg),所需投入能量為第1、2階段總合(1+ 3= 4度) ,所產出之能量則為 3+32 = 12度。產出之能量部份用以供給所需投入能量,因而得到淨能量輸出 12-4= 8度,等同上圖第 2階段輸出(9度)扣除第1階段投入能量 (1度)。

- 換句話說,去碳燃氫發電,是以天然氣中的氫發電,而不燃燒碳,可以自給自足,不需另投入其他能源,且有淨能量輸出。在此過程中碳未被燃燒,而以固態碳型式被分離出來。在100%完全去碳情況下,即為零碳潔淨電力(clean electricity)。

1.1度電熱值為3600KJ/kWh,甲烷裂解反應式CH4 → C(S) + 2H2,使用1度電裂解,可裂解之甲烷量為(3600x0.8/76)x16 =0.6 kg,同時可產生氫氣量為(3600x0.8/76) x2 x2 = 0.15 kg

2.去碳燃氫投入裂解的能量為76KJ/0.8(去碳裂解能源效率假設為80%)=95KJ,可以獲得約6倍的零碳潔淨能源(572KJ),再考量50%的發電效率,可獲得約3倍的零碳潔淨電力。

- 打斷甲烷分子中的碳氫鍵(C-H)可用熱裂解及電漿裂解。前者須要高溫,後者則不必然。

- 只要保溫得宜,高溫不必然耗能,實際反應所需投入能量僅為76KJ/mole,反應式為《CH4 → C(S) + 2H2》。

- 製氫主要技術有三項:電解水、去碳燃氫/甲烷裂解、甲烷蒸汽重組。下表為以三項技術產生相同量之氫(4 g)之比較。

- 水雖容易取得,但電解水投入之能量與氫產生之能量完全相同,無能量淨利。雖可長期儲能,但須解決儲氫的問題。

- 去碳燃氫/甲烷裂解投入能量,僅須電解水能量的七分之一(76/572),但產出相同量的氫,且不產二氧化碳。然需要進口天然氣。所產固態碳可開發不同用途,作為工業原料或儲備緊急用能源。

甲烷蒸汽重組產氫為目前使用最廣的產氫技術,卻產生與直接燃燒甲烷相同量的二氧化碳。若要淨零,仍須仰賴二氧化碳捕捉封存(CCS)。

去碳燃氫發電技術的優勢/利基:

- 不排碳的電力供給來源:去碳燃氫技術裂解天然氣,產製氫及副產物固態碳,氫氣可燃燒發電,而碳以固態的形式產生,而非二氧化碳,故此技術是不排碳的電力供給技術。

- 可產生大量基載電力:因使用天然氣作為原料,並無天候等間歇性特性,此為大量基載電力供給選項。

- 使用較低能量:天然氣去碳產氫僅需電解水1/7的能量。

- 放大零碳潔淨電力:若以再生能源產生的電投入,再將產出之氫用以發電,可產出3倍零碳潔淨電力的放大效果、如循環使用自產電力,則可產生指數成長如複利放大的零碳潔淨電力 (見FAQ 4)。

- 提供備用能源及工業材料:去碳燃氫技術所獲得的高品質碳,可用作工業材料,並可當成儲備能源,以應不時之需。

- 避免氫氣運輸及儲存之問題:去碳燃氫設備可建置於發電廠即時就地發電,避免儲存、運輸氫氣帶來的技術成本問題。

- 逐步創造低碳電力:可藉由提高去碳裂解率及混氫比例,逐步減碳至產出零碳潔淨電力。

- 可望達致歐盟低碳電標準:去碳燃氫技術若提升裂解率到25%,每度電碳排即可達到歐盟可獲得永續金融投資的低碳電標準─每度電少於 270 克二氧化碳排放量。

去碳燃氫發電技術的限制/挑戰:

- 此技術原料主要為天然氣,須仰賴進口,進口時的接收問題須解決。

- 欲降低此技術碳足跡,須降低天然氣開採及運送時之甲烷逸散(生產端)。

- 我國燃燒發電設備與技術仍仰賴國際大廠,人才及技術須迅速培養。

- 固態碳雖較二氧化碳易儲存,但數量十分龐大,仍須積極開發應用及處置。

去碳燃氫可發電量與投入天然氣量成正比。本院日前完成重要技術里程碑─去碳燃氫機組串接65kw商用天然氣發電機混氫10%發電,但是目前此技術仍在研發及優化階段,因此,目前去碳燃氫發電量之計算,均是在理論值的基礎上設定部分假設(如裂解能源效率、氫燃燒發電轉換效率等),進行初略估算如下:

- 若使用1公噸天然氣直接發電,發電效率50%的情境下,可發出7,700度電,但排出約2.75公噸二氧化碳,電力排碳係數為0.357 (kg/KWh)。

- 若將1公噸天然氣使用去碳燃氫技術,在100%裂解率、使用全氫進行燃燒發電、氫燃燒發電轉換效率50%的情境下,將可發出4,277度電,但為零碳潔淨電力。

目前全球尚不能直接大規模以全氫氣發電的原因有二,說明如下:

- 全氫燃燒發電技術尚未成熟:

氫氣燃燒與天然氣燃燒有不同特性,因此,燃燒發電機組所需材料及系統設計也有所不同,這些都仍在研發中。

許多國際大廠已逐步設計可高比例混氫燃燒的燃氣發電機,目前已逐步有全氫燃燒渦輪發電小型機組(Siemens 10-15MW),但預計在2030年後,方可能有全氫燃燒渦輪發電機技術(大型機組)可成熟至商業化。

目前在安全考量下,現有舊型天然氣燃氣渦輪機組僅可容忍10%混氫發電;目前國際大廠(Siemens與GE)已開始有50%混氫發電的新型渦輪發電機大型機組(400MW以上)。 - 低碳/零碳大量產氫技術尚未成熟:

氫能燃燒發電另外一個關鍵問題為氫氣供應來源是否為低碳或零碳氫氣,否則便無法解決碳排問題。目前氫氣供給主要技術為天然氣蒸汽重組技術(Steam Methane Reforming),此技術雖然可大量產製氫氣,但是仍會排二氧化碳,因此需要搭配CCS技術方可減碳,也才是低碳氫,惟目前CCS亦尚未能大量發展布建。

另外一種氫氣供給技術即為電解水產氫,如要無碳氫,則須使用綠電來電解,但目前全世界各國綠電供給皆尚未能滿足目前的用電需求,綠電應以電力直接使用為優先,而非用於製氫。

去碳燃氫可望未來能產大量氫,但仍須研發

若使用1噸天然氣進行甲烷裂解,在100%裂解率的情境下,將可產出約略0.75噸的碳(類石墨)。這些碳後續可再研發各項應用方法,例如:電極材料、工業原料,及備用能源。多餘之固體碳亦較二氧化碳容易儲存。