臺灣溫室氣體排放回顧(2025年版)

全球淨零趨勢

2025-08-26

作者:王瑞庚博士/永續科學中心淨零科技工作小組

達成2050淨零碳排放目標的首要課題為瞭解台灣溫室氣體排放來源。中央研究院淨零科技工作小組持續追蹤國內溫室氣體排放來源與能源使用現況。本文運用今年(2025年)最新數據,分析臺灣2023年的溫室氣體排放分布,探討電力與非電力能源使用的影響,並進一步檢視各產業的用電結構,提出分析摘要。

- 臺灣溫室氣體排放現況

根據2025年版國家溫室氣體排放清冊[1],我國於2023年的總溫室氣體排放量約為279百萬公噸二氧化碳當量,相較於2022年減少了7百萬公噸。我國溫室氣體排放主要來源為能源使用(綠色與藍色系填滿區塊),約占總排放量91%,其餘排放源屬非能源使用部分(橙色系填滿區塊)僅占9%(圖1)。

能源使用可進一步分為電力使用(綠色填滿區塊)與非電力能源使用(藍色系填滿區塊),2023年兩者的占比分別為 57% 和 34%。在非電力能源使用中,運輸部門占比最大,達13%,其次為製造業與營造業,約占 11%。至於非能源用途所產生的碳排放,工業製程與產品使用占 7%,農業與廢棄物部門則各占 1%。

- 臺灣用電現況

發電是我國溫室氣體排放的主要來源,分析臺灣各部門用電消費比例[2] ,如圖2所示,2023年我國的用電總量約為2765億度(276.5TWh)。由於臺灣工業發展蓬勃,工業用電為最大的電力消費來源,耗電量約1530億度,占總用電量的55%。其次,住宅用電與服務業用電分別為515億度和484億度,分別占總消費的19%與 17%,能源部門的自用電量約占7%。運輸用電則主要來自於鐵路運輸的需求,與農業部門的用電量,皆占總量的1%。

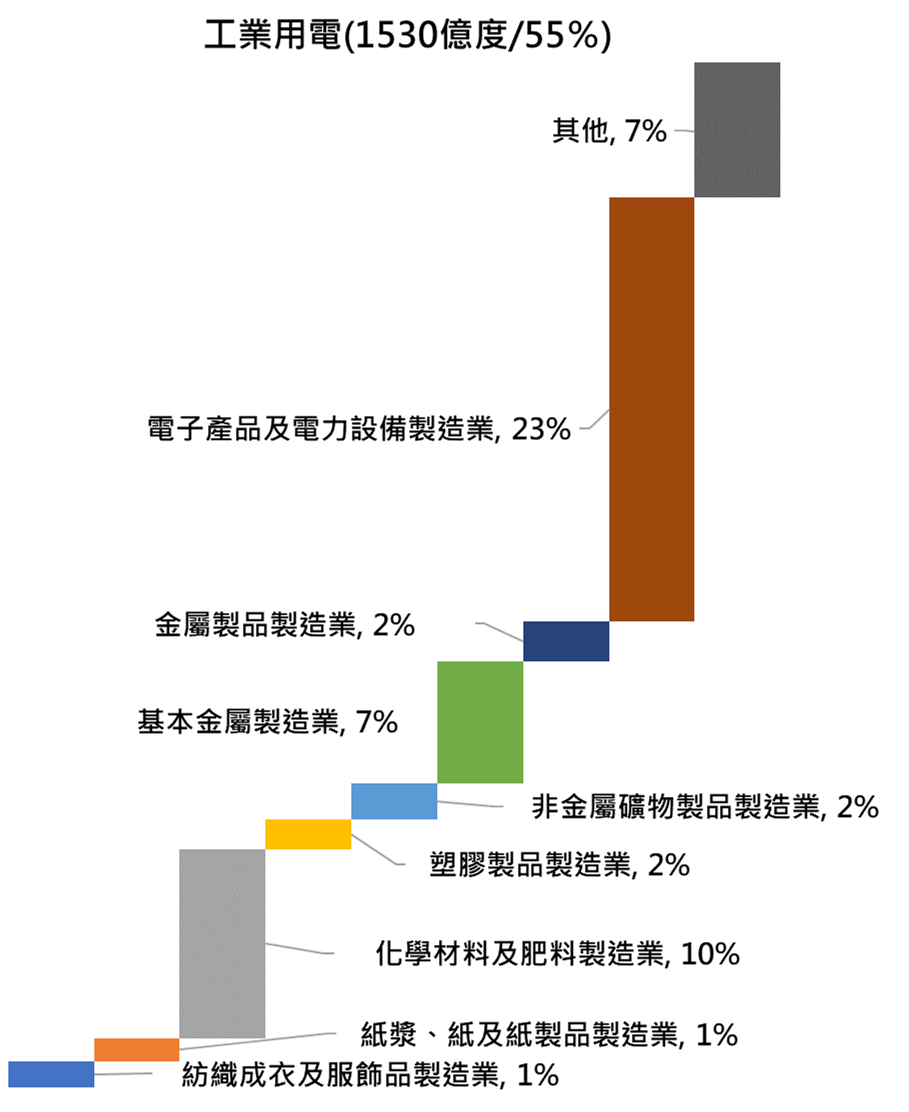

圖3顯示工業用電(1530億度,佔總排放55%)的結構分布,資料來源為能源署發布的能源統計手冊[2]。其中,電子產品及電力設備製造業是工業用電的最大消耗者,占比達23%,顯示其在工業發展中的主導地位。其次為化學材料及肥料製造業,用電占比為10%,緊隨其後的是基本金屬製造業占7%。金屬製品製造業、非金屬礦物製品製造業以及塑膠製品製造業的用電比例各約占2 %。紡織成衣及服飾品製造業與紙漿、紙及紙製品製造業各皆占1%,其餘所有工業用電另占7%。這些數據不僅展示了各行業的用電差異,也反映了我國發達的電子業和化工業對工業用電需求的影響。

- 綜合分析

綜合國家溫室氣體排放清冊與能源統計手冊的公開數據,可對我國溫室氣體排放源進行更詳細的分析。從前面分析得知,臺灣整體溫室氣體排放結構,能源使用排放居絕對多數的91%,其中用電造成的排放之所以成為我國排放主要部分(57%),主要是因為我國過去以燃煤發電為主,造成大量二氧化碳排放。當前政府的能源政策為逐步以污染較低的燃氣發電取代燃煤發電,藉此,碳排放量可望減少50%(直接燃燒的碳排放減量)[3,4], ,並積極提升再生能源的發電比例(截至2024年,燃煤、燃氣與再生能源的發電量占比分別約為40%、42%和11%)。

若我們將電力排放按部門細分(工業、住宅、服務等),再進一步分析各部門溫室氣體排放排放結構會發現,工業用電是排放的最大來源(圖4),占總排放量的約32%;其次為非用電之運輸(13%)和製造與營造(11%);然後是住宅用電(11%)及服務業用電(10%)。針對工業用電問題,我們從電力消費結構得知(圖3),工業用電中用電最高前2名:電子業(電子產品及電力設備製造業)和化工業(化學材料及肥料製造業),兩項產業合計佔國民生產總值佔26%[5],且佔工業的53%[6],但兩者都是高用電產業,排碳量就占整體工業排放中的60%。因此,如何兼顧產業發展之穩定供電及降低溫室氣體排放量,為我國邁向淨零目標的關鍵挑戰。

把眼光放到非電力消耗的減排策略中,電氣化已成為重要趨勢,如電動車、高溫電爐、熱泵等的推廣。電氣化可以將排放源集中於電力部門,較易推動減碳。電氣化通常可以提升能源使用效率。例如,電動車的電動馬達效率超過80%,而傳統汽車的內燃機(引擎)效率僅約30%。然而電氣化卻會造成用電需求的提升,透過燃料直接轉換的簡單計算,即便總能源消費不變且考慮運輸電汽化效率提高的情況下,臺灣能源高度電氣化之後,電力需求極可能提升至5,000億度以上[7]。另外,目前普遍認為,隨著電氣化趨勢、經濟發展及人工智慧運算中心的建置,我國電力需求將持續增長。由此可見,增加我國潔淨能源(尤其是電力)的生產,乃我國淨零策略的重中之重,它一方面可以直接降低電力使用排放,然後非電力能源使用(34%)則可以在未來電氣化,改由潔淨電力供應。上述這樣的大原則,不僅是臺灣適用,而且也是國際上普遍認為全球達成淨零碳排的主要路徑。

[1]國家溫室氣體排放清冊報告(2025年版), https://www.cca.gov.tw/information-service/publications/national-ghg-inventory-report/13123.html

[2]能源統計手冊(2024年版), https://www.esist.org.tw/publication/handbook

[3]直接燃燒煤與天然氣的平均碳排分別為760 gCO2eq/kWh與370 gCO2eq/kWh。

[4]Schlömer S., T. Bruckner, L. Fulton, E. Hertwich, A. McKinnon, D. Perczyk, J. Roy, R. Schaeffer, R. Sims, P. Smith, and R. Wiser, 2014: Annex III: Technology-specific cost and performance parameters. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

[5]中華民國統計網,國民所得與經濟成長統計表。檢索日期:2025年8月15日,https://www.stat.gov.tw/cp.aspx?n=2674

[6]中華民國統計網,國民所得與經濟成長統計表。檢索日期:2025年8月15日,https://www.stat.gov.tw/cp.aspx?n=2674

[7] 臺灣淨零科技研發政策建議書。中央研究院報告,2022年11月,https://sec.sinica.edu.tw/archives/e4240dc6ac12d3d4