國際能源署IEA《2050年淨零排放:全球能源部門路徑》2023年更新版 簡介

全球淨零趨勢

2024-12-13

黃恩浩博士/永續科學中心淨零科技工作小組

國際能源署(IEA, International Energy Agency)發布《2050年淨零排放:全球能源部門路徑》2023年更新版。IEA的2023年淨零路徑更新是2021年報告的修訂和擴展版,檢視全球能源部門的狀況,並制定了一條更新的到2050年淨零排放(NZE, Net Zero Emissions)的路徑,考慮了自2021年以來發生的主要發展。更新的一些主要發現包括:

2022年,全球與能源相關的二氧化碳(CO2)排放量創新高,能源部門的排放量達到370億噸,較疫情前水平增加1%。這主要是由於Covid-19大流行後經濟活動的回升,及2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後的區域衝突引發的全球能源危機。國際能源署(IEA)預計,排放量將在本世紀20年代達到峰值,之後會迅速下降,並在2050年實現淨零排放。

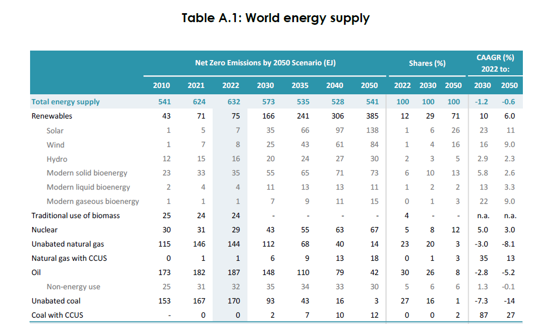

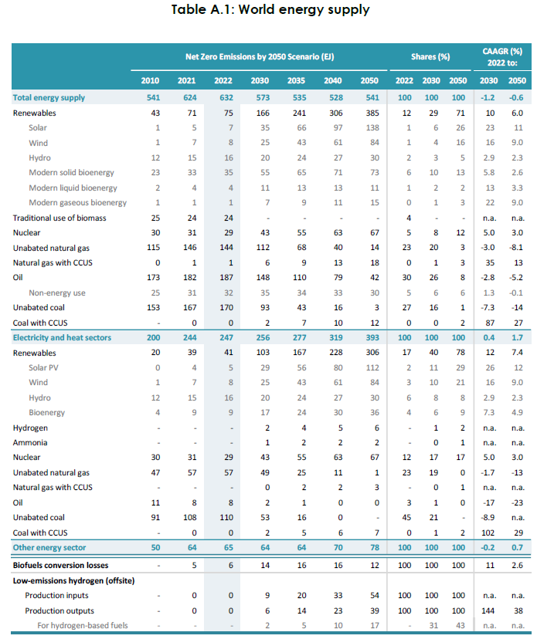

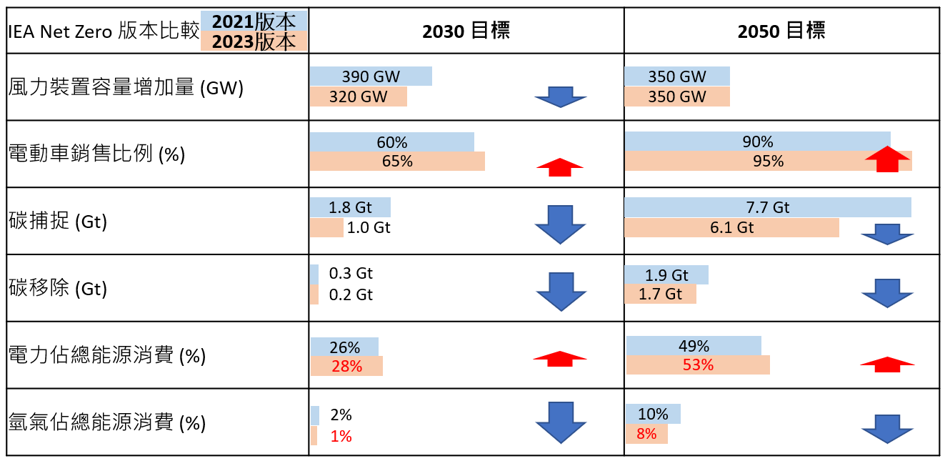

表 圖 IEA淨零路徑2021/2023版本比較

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023))

IEA 2023 年更新版《2050 淨零排放路徑》調整了多項關鍵假設,其中包括短期內更高的碳排放預測、更高的能源需求、短期煤炭使用增加,以及風能發展預測的下調。

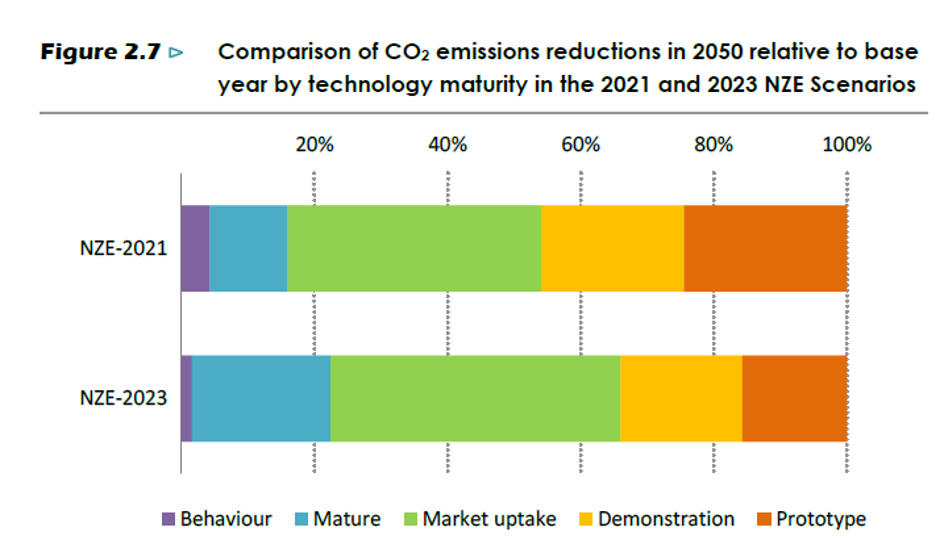

與 2021 版相比,2023 版NZE 場景更依賴市場接受度較高的技術,包括已經成熟並具備商業化條件的解決方案,如電氣化、再生能源與能源效率提升。此外,行為改變(behavioral change) 也在 2023 版中占據更重要的地位,例如消費模式轉變、能源使用習慣的優化等,成為減排的關鍵貢獻因素。2021 版中,約50%的減排來自仍處於示範(demonstration)或原型(prototype)階段的技術,而在 2023 版 NZE 場景中,這一比例已下降至 約 35%。這表明新技術的發展與應用進度低於最初預期,IEA 在 2023 版報告中調整了減排來源的假設。這顯示 2023 版認為 2050 年的減排策略將更多依賴現有技術的擴展與應用,而尚未成熟的創新技術突破貢獻度調降。

圖 1 比較2021 版與2023 版減排貢獻來源

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023))

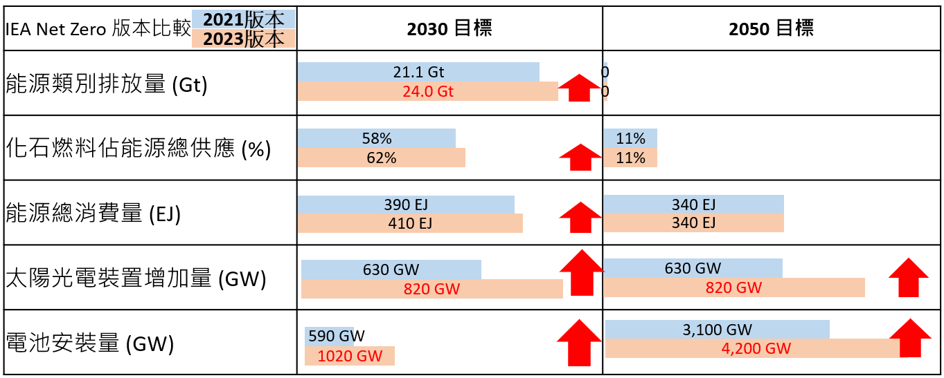

過去兩年太陽光電和電動車的蓬勃發展,進展符合IEA在2021年「2050年淨零排放報告」中設定的里程碑。為應對疫情和俄烏戰爭引發的全球能源危機,世界各國政府推出相關措施,推動清潔能源技術的採用。工業也在迅速發展以應對這些需求。如果這些措施全面實施,太陽能光電和電池製造產能的擴展將足以滿足2030年更新版淨零排放(NZE)路徑中的需求。

圖 2 IEA淨零路徑2021/2023版本比較──能源排放預估及太陽光電與電池

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023)及本網站整理)

- 風力、電動車、氫能與碳捕捉的預估調整

2030年的風能發展預測被下調,但2050年的預估仍保持不變。主要受俄烏戰爭影響,導致原材料價格上漲、供應鏈受阻及投資不確定性增加。部分國家為確保能源安全,短期內優先發展天然氣、煤炭及核能,使風能成長速度放緩。

電動車(EV)成長迅速,預測被上調,預計到2030年電動車的全球銷量將佔新車銷量的65%。

碳捕捉及移除,由於技術及市場發展未達預期,相較2021年報告,下修預估。

氫能的2030年和2050年目標則被下修,是由於太陽光電的2050年目標有所提升,並且隨著電動車、建築供熱以及氫煉鋼的需求增加,電力在能源中的佔比也隨之提高,這導致氫能在能源應用中的佔比下降。儘管如此,到2050年,氫能應用(不含發電)和碳封存利用仍將貢獻約1/5的淨零排放,但其技術和市場的增長速度低於低碳電力和能源電氣化的發展速度。

圖 3 IEA淨零路徑2021/2023版本比較──風力、電動車、氫能與碳捕捉的預估調整

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023)及本網站整理)

- 再生能源和能源效率是推動化石燃料需求下降的關鍵

到2030年,全球再生能源裝置容量預計將增至11,000 GW,是目前的兩倍,這將成為淨零排放(NZE)路徑下最重要的減排來源。再生能源,特別是太陽光電和風能,不僅應用廣泛且易於理解,還具有快速部署和成本效益高的優點。現行政策已讓已開發國家及中國有望貢獻全球目標的85%,但其他新興市場與發展中國家則需要更強的政策支持和國際援助。關鍵在於加快電網的許可、擴建和現代化,同時解決供應鏈瓶頸,並確保可變再生能源的安全整合。這些步驟將有助於實現可再生能源的快速增長,推動全球向淨零排放目標邁進。

在淨零排放(NZE)路徑中,到2030年每年將能源強度改善率將提升一倍,這將降低當前道路運輸所有石油消耗的能源,從而減少排放、提升能源安全性並提高能源的可負擔性。儘管各國的執行優先順序有所不同,但從全球角度看,能源強度的提升來自三個重要的行動:

- 提升電動馬達和空調等設備的效率;

- 在低收入國家推廣更高效的燃料,特別是電力和清潔烹飪技術;

- 更加有效地利用能源和材料。

再生能源和能源效率的提升,減少對化石燃料的需求,並幫助我們維持2021年報告中的一個重要目標:立即停止對未減排的燃煤電廠進行新批核。

- 加速電氣化和減少甲烷排放

電動車和熱泵的快速發展正在推動能源系統的電氣化,預計到2030年,這將貢獻淨零排放(NZE)路徑下近五分之一的減排量。

電動車的銷售成長強勁,預計到2030年,電動車將佔新車銷量的三分之二,這是實現淨零排放(NZE)路徑中的一個重要里程碑。汽車製造商公佈的生產計劃表明,這一高目標是可以達成的。

同時,2022年全球熱泵銷量增長了11%,在許多市場,尤其是歐盟,年增長率已經超過淨零排放(NZE)路徑中所需的20%。中國依然是全球最大的熱泵市場,繼續在推動全球熱泵普及方面發揮關鍵作用。

到2030年,將能源部門的甲烷排放量削減75%是限制全球暖化的最具成本效益的短期機會之一。大幅減少能源部門的二氧化碳(CO2)和甲烷排放對實現1.5°C的氣候目標至關重要。如果不採取行動減少化石燃料供應中的甲烷排放,全球能源部門的CO2排放量將必須在2045年左右達到淨零,這對全球淨零排放路徑將產生重大影響。為了實現2030年將石油和天然氣運營中的甲烷排放減少75%的目標,預計累計投資將達到約750億美元,僅相當於2022年石油和天然氣產業淨收入的2%。這些投資相對較小,卻對減緩氣候變化影響重大。

- 創新可提供技術並降低成本

在 2021 年淨零排放(NZE)路徑中,當時市場上尚未發展的技術佔 2050年實現淨零排放所需的近一半減排量;在此更新中,這一數字已降至 35% 左右,代表創新技術進展很快,已逐漸在市場上出現:例如,鈉離子電池宣布將於2023年首次商業化、氫電解槽的商業規模示範正在進行中等。

- 基礎設施需加強

太陽光電和電池等小型模組化清潔能源技術蓬勃發展,然而,僅依靠這些技術不足以實現淨零排放。要達到這一目標,還需要多方面的支持,包括:

- 建設大型、智慧化和韌性的電網

- 推廣大量低排放燃料

- 開發從煙囪和大氣中捕獲二氧化碳(CO2)的技術

- 核能的使用

- 大規模開發可再生能源所需的土地資源

到2030年,輸配電網每年需要擴建約200萬公里才能滿足NZE情境的需求。如今,建造電網可能需要十多年的時間,並且存在特別耗時的瓶頸。其他類型的能源基礎設施也是如此。政策制定者、產業和民間社會需要共同努力,並加快決策速度,同時保持公眾參與並尊重環境保護措施。

碳捕獲、利用與儲存(CCUS)、氫能及永續生質能源對於實現淨零排放目標至關重要,並且在2030年前需要加速發展。儘管目前宣布投入CCUS和氫能項目增加,但多數項目尚未達到最終投資決策階段。為了推動需求並促進基礎設施的發展,進一步的政策支持仍然是關鍵。

- 投資發展中國家建置清潔能源至關重要

2023年,全球在清潔能源的投資達到創紀錄的1.8兆美元。然而,為了實現淨零目標,到2030年代初期,每年需要將這項投資增至約4.5兆美元。隨著時間推移,這些清潔能源投資將通過降低燃料成本得到回報。預計到2050年,能源部門的投資和燃料費用佔全球GDP的比例將低於目前。

在中國以外的其他新興市場和發展中經濟體,清潔能源投資需要大幅增長。根據淨零排放(NZE)路徑,預計到2030年代初期,中國的清潔能源投資將增加至目前的7倍。這將依賴更強的國內政策以及更有效的國際支持。到2030年代初,新興市場和發展中經濟體每年將需要大約800至1000億美元的資金來支持清潔能源發展。

- 淨零排放轉型必須是安全且負擔得起的

另外,要特別關注解決關鍵礦物供應與需求之間的缺口。以鎳和鋰為例,目前已公佈的採礦項目遠遠無法滿足2030年淨零排放(NZE)路徑下快速增長的需求。雖然清潔能源為實現淨零排放提供了可能性,但也帶需求的風險。關鍵礦物的開採和精煉增加了地緣政治緊張、極端天氣事件或工業事故等風險的影響。如果供應鏈無法實現多元和彈性化,清潔能源的擴展將變得更加困難。

隨著電力在NZE情境下,電力供應的安全性將變得更加重要。對電力系統靈活性的需求大幅增加,需要大規模發展電池儲能;同時擴展現代化輸配電網絡,確保其網絡安全。

並且同時發展可調度的低排放產能,包括碳捕獲技術(CCUS)、水力發電、生質能、核能以及使用氫和氨的化石燃料發電廠。

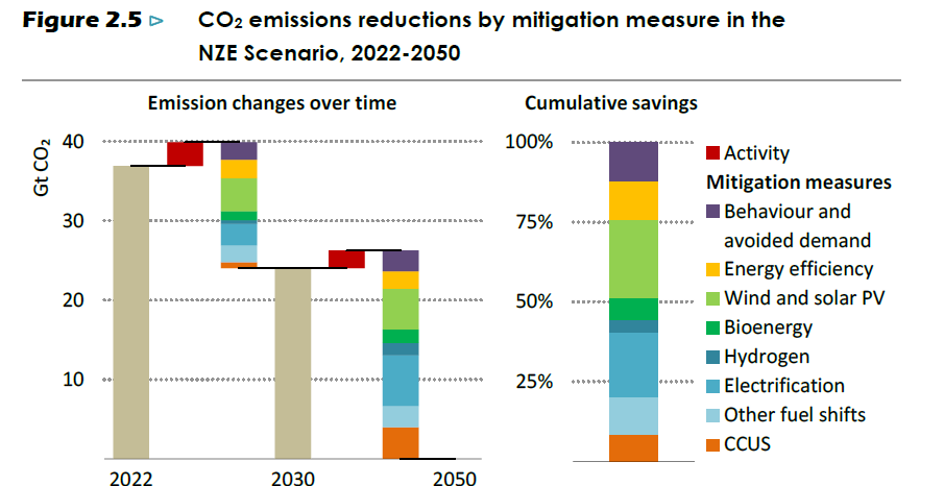

在2022至2050年的NZE(淨零排放)情境下,各種減排措施將共同推動全球碳排放的下降,各減緩措施所帶來的二氧化碳減量貢獻,如下圖所示。

圖 4 2022-2050 年 NZE 情境下減緩措施所帶來的二氧化碳減量

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023))

從 2022 年到 2050 年,全球淨零排放的路徑將依賴多種技術與策略的共同推動,其中再生能源、能源效率提升與電氣化是最主要的減排來源。太陽能光電與風能的發展將成為能源部門去碳化的主力,風電及光電再生能源累積貢獻約25%的減排量,並在短期內,再生能源技術與能源效率提升是實現減碳目標的核心手段。

隨著發電部門逐步去碳化,運輸、工業與建築部門的電氣化也將大幅推進,這類措施的總減排貢獻約20%,顯示其在長期減碳戰略中的重要性。鋼鐵、水泥、長途運輸等高排放行業採取的減碳措施,透過生質能與其他燃料轉型來提供低碳燃料選項,如碳捕捉與封存技術(CCUS)、氫能及生質能,這些技術合計貢獻略低於20%。此外,能源效率的提升、材料使用的最佳化與行為變革等需求管理策略,合計貢獻25%的減排量。

這顯示出 2050 年的淨零路徑不僅依賴再生能源,也需要多元化的技術策略來確保經濟與工業部門的低碳轉型。

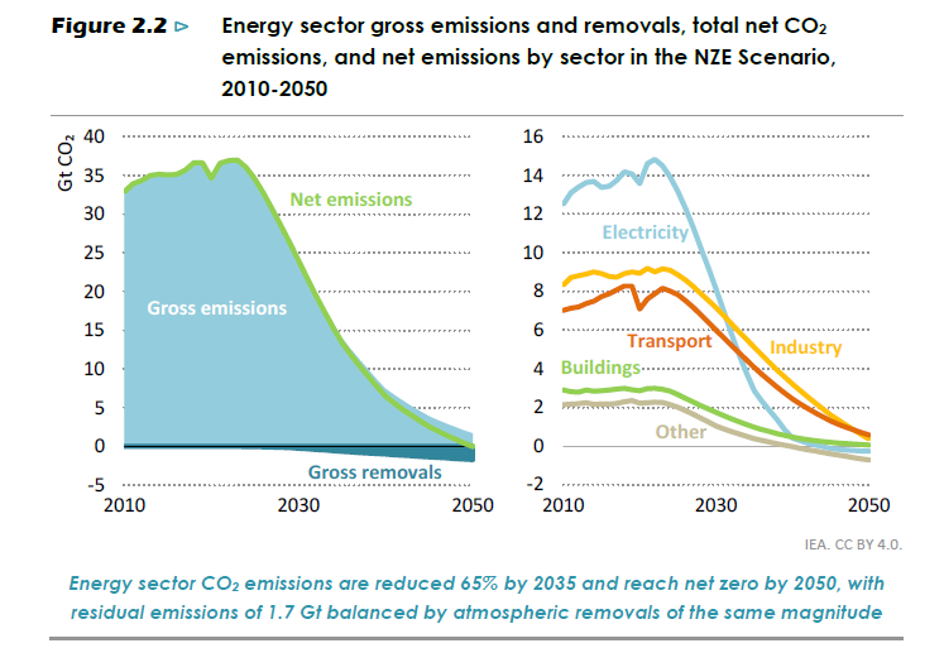

從 2010 年到 2050 年,全球能源部門的二氧化碳排放量在 NZE情境 下將大幅下降。各排放類別的淨排放量變化如下圖。

圖 5 2010-2050 年 NZE 情境下能源產業總排放量、清除量與各產業淨排放變化

(資料來源:IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update(2023))

各產業的減排進程有所不同。電力部門將是最先達成淨零的領域,透過大規模部署 太陽能光伏、風能與核能 來替代燃煤與燃氣發電。而工業與交通部門的去碳化則相對較慢,需依賴 氫能、碳捕集與封存技術(CCUS),以及生質能與合成燃料的應用來逐步減排。整體而言,能源產業的轉型將決定 2050 年淨零目標能否實現,並需要各技術路徑的協同發展,以確保最終的殘餘排放能夠完全抵消。

以上為IEA的淨零路徑2023年版本的基本介紹,以下是根據該報告的主要內容對章節進行簡短介紹:

第一章(Progress in the clean energy transition)介紹了全球清潔能源轉型的進展。它涵蓋了背景介紹、減排曲線的轉折點、各國的減排承諾及淨零排放目標,並探討了清潔能源技術的部署、供應鏈、成本和創新。

第二章(A renewed pathway to net zero emissions)介紹了實現淨零排放的更新路徑,概述了淨零排放(NZE)路徑的設計、排放和溫度趨勢,以及關鍵的減排措施。還深入探討了能源供應、燃料供應、電力生產和最終能源消費的趨勢,並詳細說明了淨零排放的行動指南。

第三章(Making the NZE Scenario a reality)聚焦於如何實現NZE情境中的深度減排目標,強調在2030年前需要大幅擴展可再生能源、加速電氣化、改善能源效率並減少甲烷排放。此外,還探討了碳捕捉、氫能和基礎設施等長期減排選項。

第四章(Secure, equitable and co-operative transitions)探討了如何實現安全、公平和合作的能源轉型。內容包括能源安全、礦物供應與需求的平衡、清潔能源技術擴展與化石燃料削減的同步性,以及國際合作和資金支持對新興市場的影響。

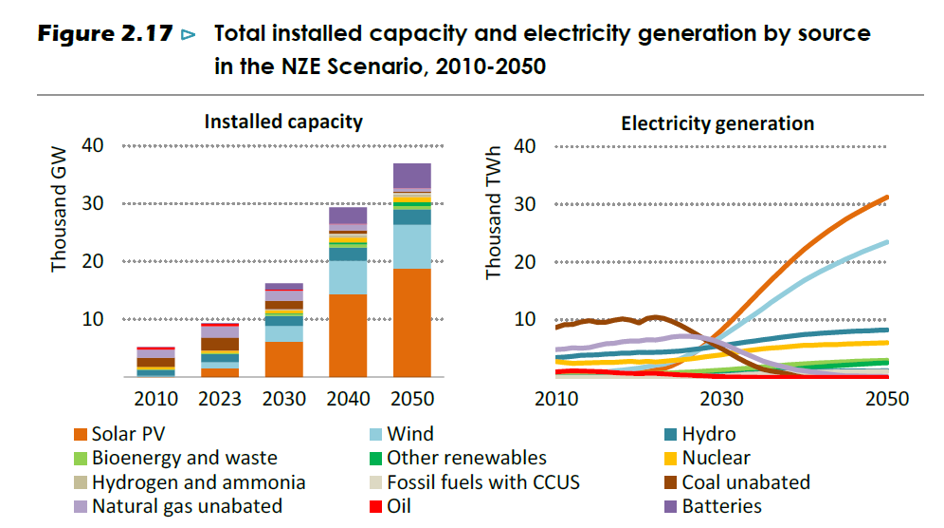

圖 6 2010 年至 2050 年 NZE 情境下各能源類別的總裝置容量和發電量

太陽能光電和風能引領電力產業脫碳,到 2030 年將成為最大的電力來源,核能和其他低排放能源將起到補充作用

太陽能光伏(PV)與風能是電力部門減排的主要手段,其全球發電占比將從 2022 年的 12% 增加至 2030 年的 40%,並在 2050 年達到 70%。到 2030 年,太陽能 PV 的新增裝置容量將增加近四倍,達 820 GW,其中四分之一將專門用於氫能生產。風能的新增裝置容量將達320 GW,其中超過 30% 為離岸風電,而略超過 10%的風能將用於氫能生產。到 2030 年,太陽能 PV 將成為全球最大的發電來源,並保持此地位至 2050 年,而風能則成為第二大電力來源(見圖 2.17)。